メダカの魅力

メダカの世界へようこそ。

メダカは古くから日本の原風景にある、小川に泳ぐ小さな魚として親しみのある存在です。

近年では開発等による生息環境の悪化のため、野外で見かける機会は少なくなりました。

一方で、2010年頃からメダカの品種改良が盛んに行われるようになり、現在では数百、数千にも及ぶほどの多種多様な色形を見せてくれるようになりました。

これが昨今話題になっている「改良メダカ」ブームの到来です。

メダカはその飼育において、ヒーターもフィルターも必要ではありません。

誰でも簡単に繁殖ができ、世代交代のサイクルも速いので品種改良にも手軽に取り組めます。

従来の観賞魚では必須となる要素が、メダカに関しては驚くほど気を掛けなくても飼育ができてしまいます。

あまりにも手軽過ぎるその手軽さから爆発的に人気が高まり、現在へと至りました。

身近で親しみやすい存在でありながら、常識を覆すほどの多様な変化を見せる改良メダカ。

あまりにも簡単に飼えてしまうその手軽さから、そのブームはとどまるところを知りません。

メダカの品種改良は、はじまってからまだ歴史が長くはありません。

しかし、短期間で世代交代ができるメダカの特性を存分に活用し、異次元の速さで改良が進められています。

品種改良に取り組むにも、世代交代が早いので結果が早く得られます。

このために、毎月のように見たことがないような表現を持つメダカが世に出ています。

趣深いメダカの世界へ、貴方を誘いましょう。

メダカとは

| 和名 | ミナミメダカ |

| 分類 | ダツ目メダカ科 |

| 学名 | Oryzias latipes |

| 最大体長 | 3~4cm |

| 食性 | 雑食 |

| 水温 | 5~28℃ |

| pH | 6.0~8.0程度 |

メダカは童謡にも歌われるほど、日本人にとってなじみ深い小川の小魚です。

近頃は生息環境の悪化により、野生のメダカは数を減らしているといわれます。

改良メダカはその野生メダカから突然変異で生じた表現型を固定化して、人の手で作出されたものになります。このため本来、自然界には存在していません。

メダカはおそらくすべての観賞魚の中で、最も飼育・繁殖が容易な魚と言えるでしょう。

それぐらい誰にでも楽しめる観賞魚なのです。

基本的に上から見て観賞する形が基本となるので、屋内での水槽飼育よりも屋外での水鉢などを用いた飼育が向いています。

主な改良メダカ

基本品種

昨今多様化している改良メダカの原型となった4品種です。

すべての改良メダカは、これらいずれかの派生形です。

さまざまな改良品種

人気を博している改良メダカです。

特に人気が高く、流通も多い品種をピックアップして紹介します。

楊貴妃

朱赤体色が美しい、古くから人気の根強い品種です。

ヒメダカに比べ赤みが強くなる点が特徴です。

楊貴妃は改良メダカブームの火付け役になったとされ、

現在でもトップクラスの人気を誇ります。

幼魚時はヒメダカより薄い体色をしていますが、成長とともに色が濃くなります。

ビオトープなどに入れることで朱赤が映え、さらに美しい姿をお楽しみいただけます。

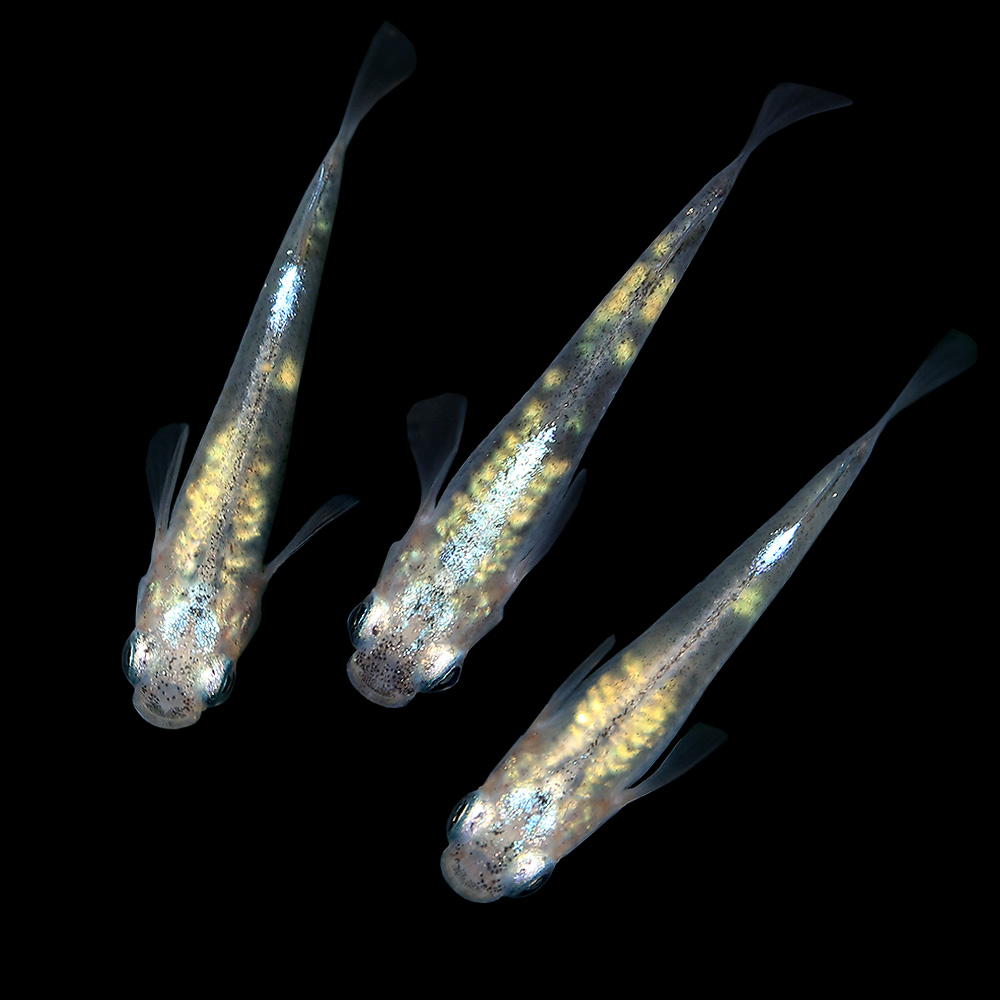

幹之

背の全体がシルバーやブルーに輝く、美しい改良メダカです。

ビオトープなどに入れて上から観察することより、格別の輝きを楽しめます。

楊貴妃と同じく改良メダカブームの火付け役になったといわれ、今なおトップクラスの人気を誇ります。

幹之メダカには青いタイプと白いタイプがおり、青いタイプがスタンダードです。

背の光の入り具合によって、「弱光」「中光」「強光」「フルボディ」「鉄仮面」と呼び名が変わり、頭の先まで光が乗る「鉄仮面」が最上級と呼ばれています。

幹之メダカ系統の派生品種は続々と誕生しており、その勢いはとどまることを知りません。

光沢の強さで変わる呼び名

白幹之

小川ブラック

黒メダカよりも黒い、まさにブラックという名にふさわしい体色をした品種です。

黒メダカはどちらかといえば茶色に近い色でしたが、本品種はどの角度から見てもきれいな黒色をしています。

輸送直後や明るい底床で飼育していると、保護色機能が働いて体色が飛んでしまうことがあります。

暗い色の容器や底床で飼育することで、体色の見栄えが良くなります。

オロチ

多くの黒系メダカがいる中で、最も黒いとされている品種です。

一般的な黒系メダカの多くは黒い容器で飼育することで真っ黒の姿を見せるものの、黒い容器以外では色が抜けてしまい真っ黒のものは見られませんでした。

これはメダカが「背地反応」という、背景色に合わせて色彩を変化させる性質を持つためです。

しかし、オロチはこの「背地反応」する性質を持たないため、どんな容器に入れても色が落ちません。

目の周りやヒレなどを含む全身が黒くなるので、まさに黒を極めたメダカと言えるでしょう。

五色

黒ベースの体色に5ヶ所のヒレが朱赤色になることから「五色」という名が付いたとされる品種です。

改良メダカにしては珍しく、横見での観賞を基本とする品種です。

このため水槽飼育に向いています。

五色には「Type R」と「Type B」の2タイプが知られています。

Type R

Type B

紅帝

楊貴妃をベースに、さらに赤い発色を極めた品種です。

紅帝の魅力を最大限に発揮するためには、飼育環境と色揚げが重要です。

色揚げを意識せずに飼育してしまうと、色が薄くなってしまいます。

こうなると、ヒメダカや楊貴妃との違いがはっきりしなくなることがあります。

もし発色に手間暇かけるのが難しいようであれば、楊貴妃を選んだ方が良いでしょう。

紅帝は青水での飼育が理想的で、色揚げ飼料をしっかり与えて育てると燃え上がるような赤い発色を見せてくれます。

▼こちらも参考

体内光

幹之メダカの派生形で、体内の筋肉組織に蛍光色が見られるタイプです。

この発色は横見では確認できませんが、上見で確認できる不思議な発色を持ったメダカです。

発色や蛍光色の強さには個体差が見られます。

また、この品種をベースとして「百式」や「清流」などの、さまざまな体内光を持つ品種が開発されています。

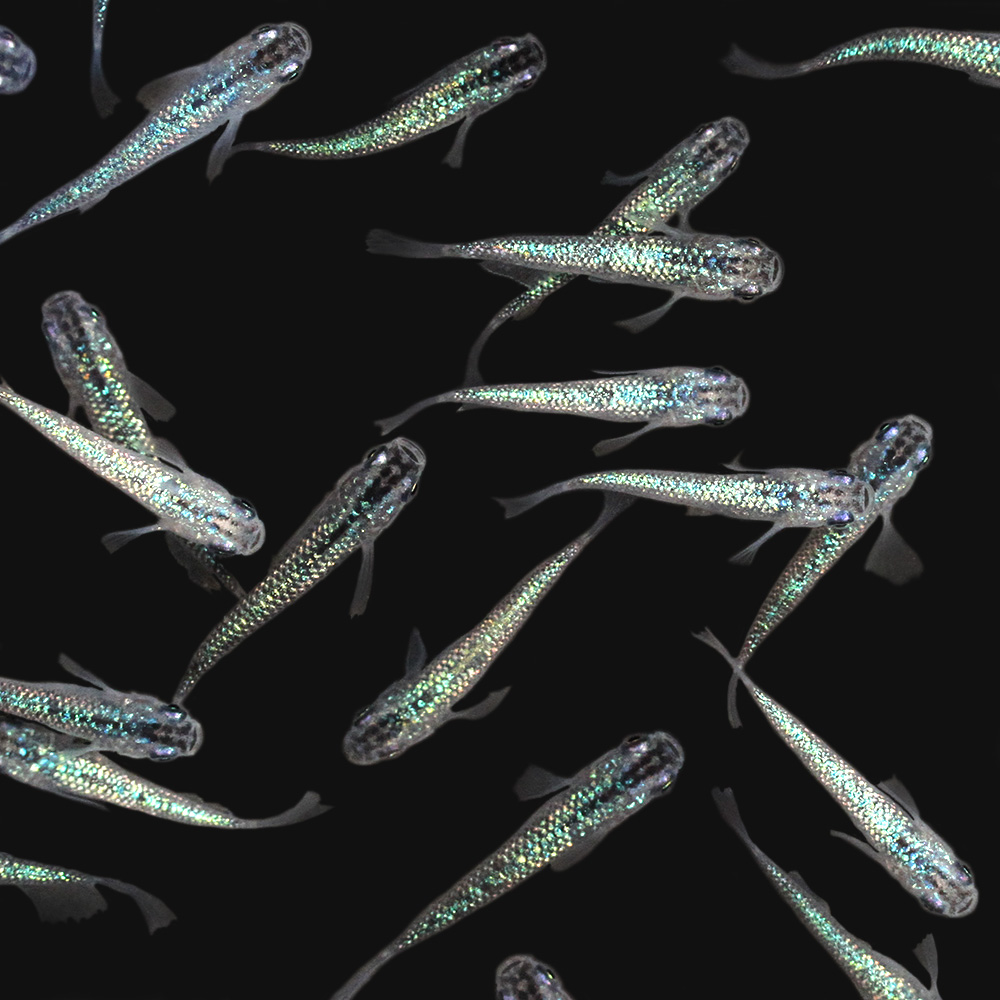

サファイア

幹之メダカの派生系、ラメ幹之からさらに派生した品種です。

黒ラメ幹之のラメが青く見えるように改良された品種です。

通常の黒ラメ幹之はオレンジ色のラメが入りますが、サファイア系統のメダカは青色のラメが入りやすい傾向にあります。

青く光り輝くその姿は「空の宝石」ともいわれ、サファイアに恥じない姿をしていると言えます。

ラメの強さや色には個体差があり、青色のラメが少ない個体も産まれることがあります。

サファイアメダカには「背ビレあり」と「背ビレなし」のタイプが存在します。

「背ビレなし」のほうがよりラメが映えて見える傾向があります。

その分やや高価となり、累代飼育の際は体形の維持が難しい傾向があります。

シャンパンゴールドラメ

黄金の体色に散りばめられたラメが光り輝き、豪華絢爛という言葉がよく似合う品種です。

ギラギラと輝くラメの発色が最大の魅力なので、ぜひ上見で楽しみたいところです。

横見ではこの発色は堪能できません。

ラメ系品種の中でも特にラメが乗りやすいらしく、光沢の強い個体が多く見られます。

金ピカで派手さの際立つ品種ですが、意外にも見た目よりは安価な点もポイントです。

ブラックダイヤ

オロチと星河の交配によって作出された、黒体色にラメが輝く品種です。

黒を極めたオロチの体色に、星河の輝くラメが乗ることで大変美しい姿に仕上がりました。

漆黒の体色に輝くラメは、何とも神秘的な印象を与えてくれます。

ラメの入り具合には個体差が見られます。

夜桜

三色

黒、白、赤(緋色)の三色柄が特徴的な品種です。

その姿はさながら錦鯉の小型版といったイメージで、個体により柄は千差万別です。

同じ柄を持つ個体は二つとありません。

ひと口に三色といっても、「雲州三色」「令和三色」「烏城三色」「錦龍三色」などいくつかの系統が知られています。

系統ごとに良しとする配色のバランスや、目指している方向性などが異なるようです。

多種多様な派生形

ここまで紹介したものは色彩の変化だけですが、色だけでなく形態が変化したものも知られています。

背中の光沢が強い「ヒカリメダカ」、だるまのように縮こまったフォルムの「ダルマメダカ」、各ヒレが優雅に伸びることで人気の高い「松井ヒレ長」など、さまざまな派生形が存在します。

その表現の多様性はとどまることを知らず、毎月のように新しい色や形をもったメダカが開発されています。

きっと、お気に入りの1匹が見つかるはずです。

メダカ飼育の基本

メダカは屋外でも屋内でも飼育できます。

屋外飼育の方が圧倒的におすすめです。

屋外飼育の場合は手間がほとんどかかりません。

ほとんど放置でも飼育することができ、おそらくすべての観賞魚の中で最も容易に飼育できます。

屋内飼育の場合は照明を設定し、メダカの様子を見ながら水質の維持管理が必要になります。

ヒーターこそ必要ありませんが、一般的な熱帯魚よりもややシビアな管理を要求してきます。

| 用品 | 屋外飼育 | 屋内飼育 |

|---|---|---|

| フィルター | 不要 | 必要 |

| ライト | 不要 | 必要 |

| ヒーター | 不要 | 不要 |

水槽の選択

極論、水が入る容器であれば何でも使用可能です。

メダカは太陽光を浴びられる環境のほうが丈夫に飼育できるので、どちらかといえば屋内水槽での飼育よりも屋外飼育の方がおすすめです。

トロ舟やタライ、水鉢や睡蓮鉢などが良いでしょう。

一応、水槽での飼育も可能です。

屋外で飼育する場合は、容器の置き場所に注意しましょう。

雨水がたまる場所、直射日光が当たる場所はNGです。

雨水がたまる場所におくと、あふれたときにメダカが逃げ出してしまう恐れがあります。

直射日光が当たる場所におくと、高水温でメダカが死んでしまう恐れがあります。

西日の当たらない、軒先の屋根の下などがベストポジションといえます。

屋内で飼育する場合は水槽を用いると良いでしょう。

メダカ単独で飼育するだけであれば、30cm水槽で十分です。

屋内飼育の場合は照明が必須です。

照明がないと調子を崩すことがあります。

フィルターの選択

屋外飼育の場合は不要です。

屋内飼育の場合は「投げ込み式」か「外掛け式」フィルターが良いでしょう。

高性能なフィルターは必要ありません。

底床の選択

あってもなくても構いません。

ソイル、大磯砂、砂など、ほとんどなんでも利用できます。

見た目の好みで選んでよいでしょう。

ただし、サンゴ砂だけはアルカリ性に傾きすぎるのであまり向いていません。

採卵効率を重視する場合は、何も敷かないほうが床に落ちた卵を効率よく回収できます。

メダカ用の底床として、熱心な愛好家の間では赤玉土も使われています。

観賞魚用の底床としてはあまり用いられることのない素材ですが、水質が安定する上に厄介なコケが生えにくくなるため、水質管理がより容易になると評判のようです。

メダカの底床用としては、焼成された硬質タイプを選ぶのがポイントです。

餌の選択

大きく分けて「顆粒」「フレーク」の2種類があります。

メダカ専用飼料も多く発売されていますので、それを与えると良いでしょう。

基本的には1日1~2回、5分以内で食べきる量を与えます。

食べ残しは取り除きましょう。

「楊貴妃」や「紅帝」など、オレンジ~赤系の体色を持つ種には「色揚げ用」の飼料がさらに有効です。

色揚げ用飼料とは「アスタキサンチン」や「βカロテン」などを含み、赤い発色を濃くする機能を持たせた餌です。継続的に与えることで、発色をより鮮やかにします。

※赤以外の色を濃くする効果はありません。

照明の選択

メダカは、観賞魚としては他に類を見ないほど日光浴を好みます。

あらゆる環境に進出できる適応力の源は、もしかするとこの日光浴が理由なのかもしれません。

屋外飼育の場合は照明は不要です。

しかし、屋内飼育の場合は日光を浴びることができないので、代替品として照明が必要になります。

照明はある程度の明るさが必要で、水草育成用のそれなりに光量が強いものが有効です。

目安として30cm水槽で1000lm程度のものが理想的です。

タイマーをセットして、1日14時間程度照射すると良いでしょう。

加えて産卵を促進したい場合は、爬虫類用のUVライトも有効なようです。

また、照明の設置が難しい場合、窓辺の日光が当たる場所に水槽を置いておくのでも大丈夫です。

ただし、コケが生えやすい、水温の過度な上昇といったトラブルを招く点に注意しましょう。

メダカの健康維持には理想的ですが、その反面、水槽の景観は悪くなる可能性があります。

日光浴ができる環境でさえあれば、メダカは大変屈強な生き物です。

冬眠について

11~3月はメダカにとってはオフシーズンです。

屋外飼育の場合、この時期は冬眠させると良いでしょう。

メダカを冬眠させる場合、10月の時点で青水になっていると理想的です。

青水であれば、そのまま3月まで放置して問題ありません。

青水にならなかった場合は、マツモを入れてそのまま冬越しさせると良いでしょう。

水が蒸発して減ることがあれば、適宜足しましょう。

冬眠中はエサを与える必要はありません。

もし、オフシーズン中に産卵させたい場合は屋内で飼育したほうが良いでしょう。

高額な品種など、確実に年越しさせたい場合も室内飼育は有効です。

ヒーターで水温を20℃以上に保っておくと、引き続き産卵が狙えます。

混泳について

熱帯魚や日本産淡水魚のどちらもサイズが同程度で、性格が温和な種類であれば問題なく混泳できます。

なお、肉食性の強い種との混泳には適していません。

捕食されてしまう可能性が高いです。

体長が同程度で、攻撃性のない魚種であれば混泳可能

タナゴや小型のコイ科とは混泳が可能です。

熱帯魚と混泳させる場合は、飼育環境は熱帯魚に合わせましょう。

この場合は当然、ヒーターが必要になります。

メダカ同士でも問題なく混泳させることができます。

品種の維持が目的でない場合は、お好みの組み合わせで混泳させてもOKです。

ただし、品種の維持や改良を目的とする場合は話が変わります。

品種の維持を目的とする場合、基本的には一つの容器に1品種で飼育します。

品種改良を目的とする場合は、異なる品種をむやみに交配させてしまうと子は先祖返りしてどんどん黒メダカに近づいてしまいます。

オリジナル品種を作出するのであれば、しっかりと計画を立ててから行いましょう。

繁殖について

メダカの繁殖は、おそらくすべての観賞魚の中で最も容易です。

オスとメスを同じ容器で飼育していれば、いつのまにかメスがお腹に卵を抱えていることが多いです。

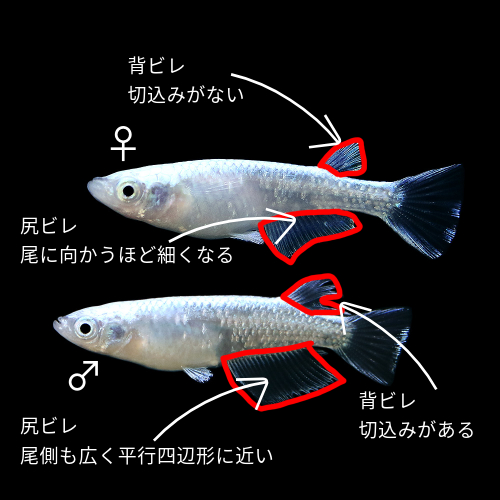

オスメスの見分け方

メダカを繁殖させるためには、まずオスメスを見分けなくてはなりません。

メダカの雌雄は生後2~3ヶ月以上経過した個体であれば、比較的簡単に識別できます。

注目すべきは「背ビレ」と「尻ビレ」の2か所です。

オスの場合、背ビレには切込みが入り、尻ビレは平行四辺形に近い形状をしています。

メスの場合、背ビレに切込みが入りません。

尻ビレは尾に向かうほど細くなる形状をしています。

基本的にはすべての品種で共通して、この方法で見分けられます。

※生後2ヶ月未満の幼魚では、判別しづらいこともあります。

※ヒレ長系の品種の場合、個体によっては分かりにくいこともあります。

基本的な繁殖方法

屋外飼育の場合は4~10月までは産卵が狙えます。

屋内飼育の場合、ヒーターで加温することで年中産卵が狙えますが、太陽光を浴びていないと産卵のスイッチが入りにくいようです。

このため、屋外飼育の方が産卵させやすいです。

産卵を狙う場合は、産卵床を容器の中に入れておきましょう。

この産卵床にメスが卵を産み付けます。

産卵床には専用のものの他に、「浮草」や「水草」、「シュロ」などが使えます。

卵の回収

産卵床に産み付けられた卵はそのまま放置していてもふ化しますが、もし生存率を高めたいのであれば回収したほうが良いです。

親と一緒の容器に入れておくと、ふ化した稚魚が親に食べられてしまう可能性があるためです。

親が入っている容器とは別の容器を用意し、そこに回収した産卵床を浮かべます。

卵に水カビが生えるのを防ぐため、メチレンブルーを少量添加しておくとさらに有効です。

稚魚の育成

ふ化した稚魚には、親に与えている餌を指先で小さくすりつぶしたものを与えればOKです。

稚魚専用の飼料も販売されているので、それを与えるのも有効です。

もし、大きく立派に育てたい、品種改良などを考えている場合は栄養価の高い餌を与えましょう。

最初はブラインシュリンプの幼生を与え、ある程度成長が見られたら冷凍アカムシに切り替えると、目に見えてぐんぐんと成長します。

メダカの病気

メダカは日光を浴びていれば基本的に丈夫な生き物なので、めったに病気にはかかりません。

なかなか病気にならない反面、病気になってしまうと体力が少ないため治りにくいのもメダカの特徴です。

日光を浴びていないと抵抗力が落ちるらしく、屋内飼育では発生しやすい傾向があります。

いずれにせよ、予防原則が第一といえます。

よくある病気(水カビ病、白点病)

多くの病気は熱帯魚と共通ですので、主な病気は下記を参照ください。

特に水カビ病、白点病はメダカがかかりやすい代表的な病気です。

どちらもメチレンブルーが有効です。

メチレンブルーは卵に生える水カビ対策にも有効なので、1本持っておくと良いでしょう。

スレに注意

メダカの病気で最も多いのは水カビ病です。

水カビ病は、体表のスレ傷などにミズカビが寄生することにより発生します。

メダカの体表は弱く傷つきやすいので、網ですくうときはできるだけ細目のものを使用しましょう。

水ごとすくえるネットを利用するのも、メダカに優しいすくい方です。

放流厳禁!!

冒頭でも述べた通り、日本のメダカは実は2種います。

また、ミナミメダカでも分布域によって固有の系統がいくつか知られています。

改良メダカは本来自然界には存在しない生き物ですが、昨今野外で見つかる事例が報告されています。

これは、人為的に野外に放流されたものです。

野外で見つかる改良メダカは「第3の外来魚」ともいわれ、生態系に大きなダメージを与えかねません。

貴重な系統の分布域でも見つかっているらしく、メダカの放流行為は強く問題視されています。

一度飼育を始めたメダカは、絶対に放流しないでください。

長きにわたってメダカの飼育を楽しむにあたり、必ず知っておくべきルールです。

▼こちらも必読 放流行為は厳禁です!!!

メダカ用語集

ヒカリ体型・・・尻ビレの形状が背ビレにも表現される特殊な体型です。

改良メダカとしては比較的早くに出現した表現で、背側の光沢が強く表現されるのが特徴です。

幹之をはじめとした体外光が出現するまでは、人気の高い表現でした。

近年は流通が少し減ったようです。

ダルマ体型・・・ダルマのように縮こまった体形です。熱帯魚でいう“バルーンタイプ”の表現に相当するものと思われます。

こちらも改良メダカとしては比較的早くに出現した表現で、独特な泳ぎ方を見せてくれます。

安定して系統を維持するのが難しく、一定の割合で通常個体との中間形となる「半ダルマ」が出現します。

また、ダルマ体型の維持には、高水温で飼育すると良い結果が得られるようです。

近年は流通が少なくなりました。

サムライ・・・ヒカリ体型の派生形で、やや珍しい表現です。

ヒカリ体型特有となる、尻ビレと同じ形状になった背ビレがさらに2つに分かれたタイプです。

前方の背ビレを刀を携えている侍に見立て、こう呼ばれているようです。

流通は少なく、珍しい表現です。

スモールアイ・・・その名の通り目が非常に小さくなった表現です。

「点目」「男前」などの別名でも呼ばれています。

この表現は視力があまり良くないらしく、他の品種と混泳させると餌を食べるときに不利になりやすいようです。

流通は非常に少なく、この表現を持つ品種は高価なことが多いです。

ヒレ長・・・各ヒレが優雅に伸長した表現です。

近年人気を博しており、中でも「松井ヒレ長」の系統は人気が高いです。

この形質は顕性であるらしく、他の品種と交配してもF1からすぐにヒレ長の子が得られるのもポイントです。

ただし、美しい形状を整えるためには、それなりの選別と代を重ねることが必要です。

体外光・・・幹之メダカに代表される、背側に強い光沢がでる表現です。

出現当時は普通体型でありながら、ヒカリメダカのような光沢が入る特異な表現という点で注目を集めました。

この表現の登場以降、さまざまな品種に取り入れられています。

ラメ・・・体外光の派生形で、鱗の1枚1枚に光沢が出る表現です。

幹之から生じた「ラメ幹之」がその源流にあり、上見でキラキラと輝く鱗が大変見ごたえがあります。

この表現もさまざまな品種に取り入れられました。

シャンパンゴールドやブラックダイヤモンド、夜桜といった多くの人気品種に、ラメの表現が見られます。

体内光・・・体外光の派生形で、体内の筋肉組織上に光沢が出る表現です。

幹之から突然変異的に生じた表現で、光沢の乗る範囲や色には個体差が見られます。

この表現は昨今、さまざまな品種に取り入れられつつあります。

百式や清流などがその代表で、まだまだ開拓の余地がある表現なのではないかと思われます。

オーロラ・・・見る角度によってまるでオーロラのように色合いが変わる印象を受ける、謎の多い表現です。

オーロラ系メダカは雌雄比が偏りやすい特徴があり、系統維持の難易度がやや高いといわれます。

また他の品種にオーロラ系の品種を交配すると、特殊な色柄の個体が出現しやすいといわれます。

しかし、得られたF1の形質は不安定で次世代以降への固定化が難しく、新品種の作出はそう簡単ではないようです。

斑・・・古くから知られる表現で、体のさまざまな位置に黒い斑模様が現れます。体のどこに出現するかは個体によってバラバラです。

ヒカリメダカが出現する以前から、ヒメダカや白メダカの中にたまに混じって見られた表現です。

ヒメダカや白メダカの場合は、特に区別されないことも多いです。

ブラックリム・・・鱗を強調するように黒く縁どられる表現です。

斑に似ていますが斑の発現箇所が不定であるのに対し、ブラックリムは全身の鱗を縁どるように整然と現れる点が異なります。

五色メダカがその代表で、引き締まった印象を与える表現です。

ここまで紹介したメダカたちは、チャームで販売しています。

(※入荷状況によっては取り扱っていないこともあります。)

ぜひ魅力的なメダカに興味を持って、その飼育を始めてみましょう!

▼こちらも参考

コメント