どうも、ほにゃらら sp.です。

今回は「グリーンウォーター」についてご紹介します。

グリーンウォーターは、金魚やメダカの稚魚を簡単に美しく育てるための必需品ともいえるアイテム。一度青水を作ってしまえば、濃さを確認して薄める以外の管理はほとんどいりません。

ただし、万能ではないので使いどころをよく見極める必要があります。

そのあたりの判断に本記事がお役に立てば幸いです。

本記事でご紹介するグリーンウォーターはこちら。

グリーンウォーターとは

グリーンウォーターとは、植物性プランクトンが大量に繁殖した状態の飼育水を指します。

金魚やメダカのベテランの間では「青水」という別名のほうが一般的ですね。

「アオコ」とも呼ばれ、非意図的に発生した場合は敬遠されることもあります。

※この「アオコ」は、たびたび池で問題になる藍藻類の大量発生現象の「アオコ」とは別物になります。

主なメリットとデメリットは次の通りです。

超簡単!グリーンウォーターの使い方

グリーンウォーターの管理

水量によって濃い・薄いはありますが、日光を当てれば植物プランクトンがどんどん増殖します。

緑の濃さを見ながら、必要に応じてカルキを抜いた水を追加して薄めましょう。

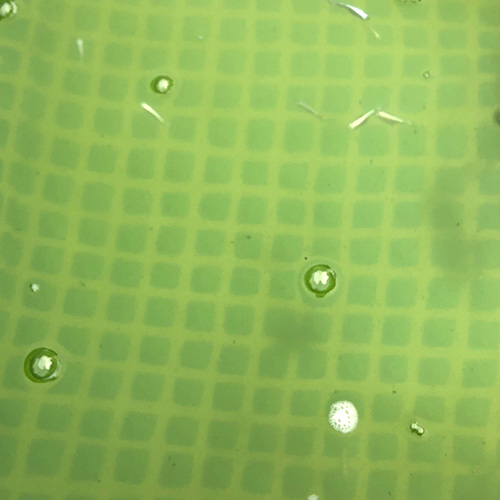

イメージ画像ぐらいの濃さがちょうどよい濃さですね。

1Lあたり4~5ml程度が目安です。

必ずしも厳密に計らなくとも、この画像程度の緑の濃さならOKです。これよりも濃くなったら、水換えして薄めましょう。

水換えによって薄くなった場合でも、しばらく日光に当てておくと植物プランクトンが増殖して自然と濃くなります。

濃度が適切ならほとんど放置のままで管理いらずな点で便利です。

しかし、植物プランクトンが殖えすぎて緑が濃くなった場合、その状態を放置すると夜間に酸欠で稚魚が全滅してしまうことがあります。

濃さを見ながら適切に水換えして、適切な濃度を維持することが大事です。

こんな場面で有用です

金魚・メダカの屋外飼育

金魚、メダカの屋外飼育全般で有用です。

特に、赤系の品種に関しては色揚げ効果も期待できるため、なおメリットが大きいです。

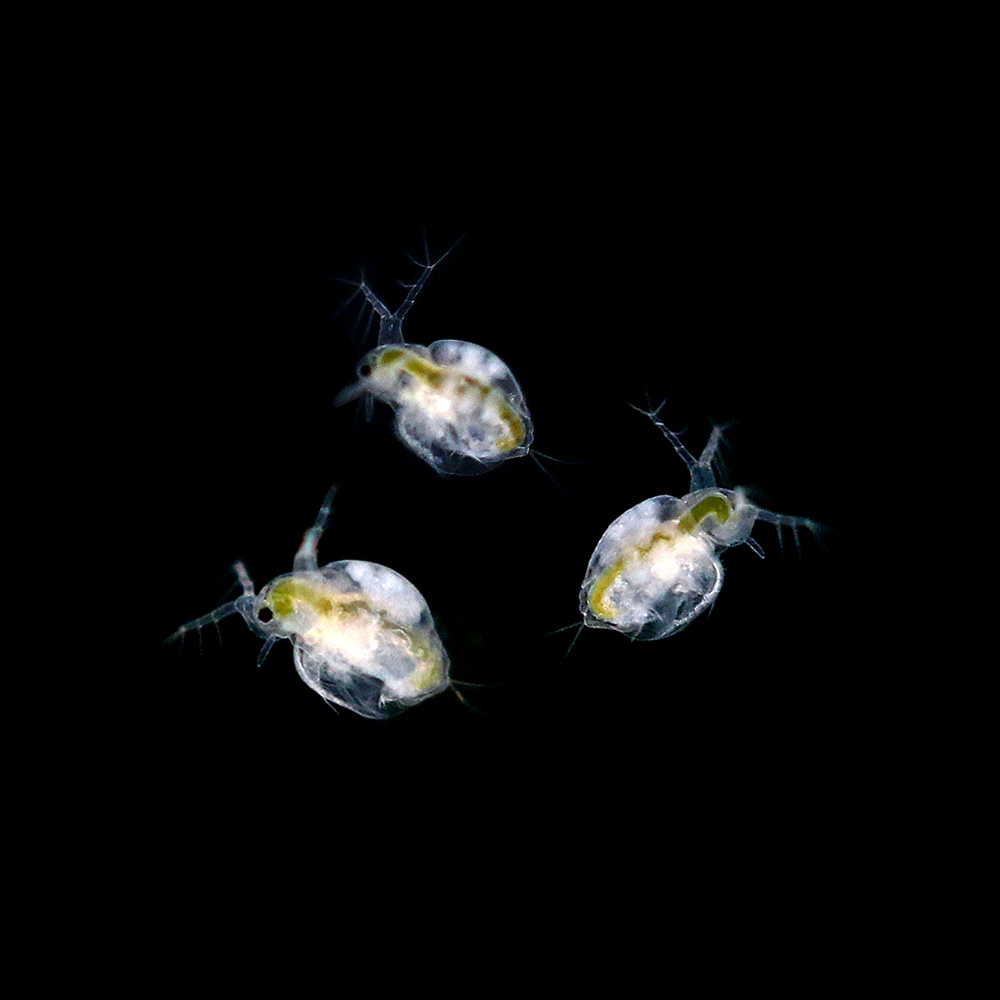

グリーンウォーターに含まれる植物プランクトンと、その植物プランクトンを餌とする動物プランクトンがメダカや金魚の稚魚にとって非常に栄養価の良いエサとなります。

適切な濃さに維持できていれば、培養ペーストと捕食にサイクルが成り立ち、全く餌を与えなくてもすくすくと育ってくれることもあります。(大きく育てたい場合は給餌も必要です。)

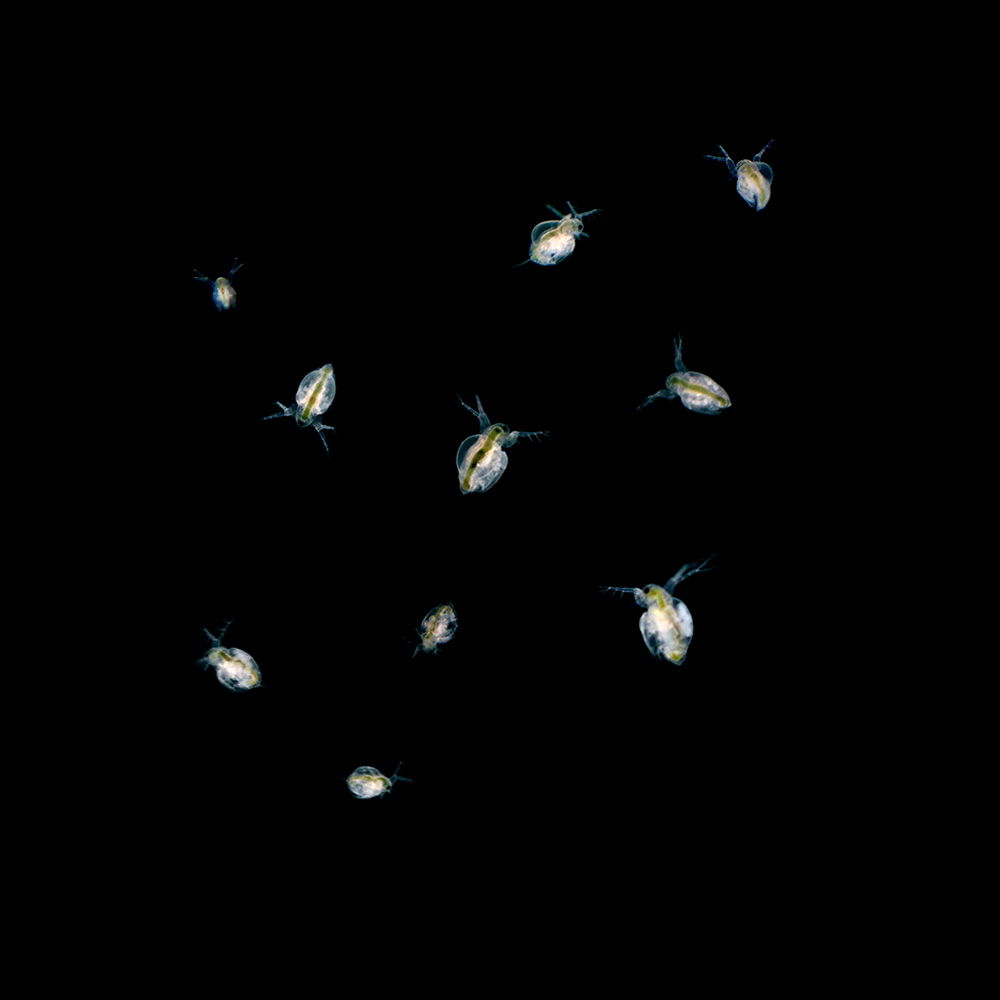

ミジンコの培養

金魚やメダカの餌として有用なミジンコの培養にも効果的です。

ミジンコの培養に用いる場合でも、飼育水にグリーンウォーターを投入するだけです。

稚魚の飼育容器と培養は同じ容器ではできません。

稚魚が食べるスピードのほうがミジンコの増殖よりも速いため、同じ容器で培養するとミジンコが絶えてしまいます。

ミジンコの培養は、別に容器を用意して行います。

タマミジンコは金魚、メダカの稚魚のみならず、親魚のエサとしても嗜好性が高く優秀です。

グリーンウォーター中であれば、屋外で放っておいても増えます。

適量を網ですくって、魚に与えると良いでしょう。

集中的に培養したい場合は、ペットボトルにカルキを抜いた水道水を入れ、ミジンコまたはミジンコの卵と弱めのエアレーションを入れます。

この場合、グリーンウォーターは餌として少量加えるのがポイントです。500mlペットボトルで2~4ml程度が良いでしょう。

エアレーションを施して集中的に培養したい場合は、あまりグリーンウォーターが濃すぎると効率的に増えない場合があります。

シジミの育成

グリーンウォーターはシジミの育成にも有用です。

ただ、シジミ自体を育成したい!

という目的よりもどちらかといえば、グリーンウォーターが濃くなりすぎる場合の調整役

として利用されることの方が多いかもしれません。

古い実験データですが、45cm水槽で2週間、マシジミの浄化能力を実験した結果です。

2週間でグリーンウォーターが透明な水へと浄化されたことが分かります。

このように、グリーンウォーターが思ったよりも濃くなりすぎる場合の調整役として、あるいは望まずしてグリーンウォーターになってしまった水槽の浄化用として、マシジミは有用です。

水質浄化目的でシジミを導入する際は、ネットに入れて管理すると扱いやすいです。

なお、この水質浄化効果は二枚貝なら何でも望めるわけではありません。

タナゴの産卵用として用いられる、ドブガイやマツカサガイではこの浄化効果は薄く、シジミのような劇的な効果は期待できません。

水質浄化を目的とするのであれば、マシジミを用いるのが良いでしょう。

屋内水槽のグリーンウォーター

熱帯魚や冬場の繁殖に

グリーンウォーターは金魚やメダカを屋外で育成する場合には大変有用な飼育環境ですが、鑑賞性を妨げるため屋内水槽での利用はそう多くありません。

外観は度外視で繁殖などを狙っており、機能性重視で管理したい場合、屋内の水槽で利用しても良いでしょう。

冬季にもメダカや金魚を殖やしたい場合や、ベタ・グラミーなどアナバス類の繁殖の際に有効です。

屋内の水槽ではグリーンウォーターの管理はなかなか難しく、日当たりの良いところや長時間照明を点灯して水槽を管理していると発生することはあるものの、狙って発生させることは難しいです。

そんなときにグリーンウォーターをあらかじめ添加しておくと、屋内水槽でも発生する確率が高まります。

なお、水草育成に適したLEDを使用すると、グリーンウォーターを維持しやすくなります。

望まれないグリーンウォーター

グリーンウォーターは時として、望んでないのに発生してしまうことがあります。

不本意ながら発生したグリーンウォーターを解決したい場合には、除藻剤の添加が有効です。

除藻剤は基本的に光合成を阻害することで対象を枯らすため、水草も枯れてしまう点にご注意ください。枯らしたくない水草があれば、事前に取り出しておきましょう。

薬品を使わずに除去する場合は、シジミの導入が有効です。

少し多めに導入すると良いでしょう。

グリーンウォーターは金魚やメダカの育成、一部の熱帯魚の繁殖に大変有用な環境である反面、

意図せずして発生してしまう場合は厄介者となってしまいます。

屋内水槽でグリーンウォーターが発生してしまう場合、水槽の置き場所の日当たりが良すぎるか、

照明の点灯時間が長い可能性があります。

餌が極端に多いか、長期間換水を怠ることによる富栄養化もその原因になり得ます。

プロホースなどの底床掃除もできる水換え用ホースを用いて、底床内の掃除も必要です。

望まずしてグリーンウォーターになってしまった場合は、これらの可能性を疑ってみてください。

グリーンウォーターの保存

基本的に、グリーンウォーターは保存に向いていません。

というのも、グリーンウォーターを構成するのは生きた植物プランクトンだからです。

グリーンウォーターの中身となるプランクトンは生き物ですので、容器に入った状態はあくまでも発送のための一時的な状態となります。

従って、到着後はできるだけすぐに使い切りましょう。

なお、中身のプランクトンが死滅すると茶色く変色します。

変色した場合はもう使用できないので、捨ててください。

グリーンウォーターの使い方 まとめ

グリーンウォーターの基本的な使い方は以上です。

一度培養元となる水を入手できれば、日光を当てることでいくらでも培養・維持できます。

金魚やメダカ、ベタ・グラミーなどの繁殖をお考えの際には大変有用です。

特に、赤系の品種ならなおのことです。

もし、濃くなりすぎてしまったら、水換えやシジミで対策すると良いでしょう。

これらの要素を抑えれば、グリーンウォーターの使い方はもうばっちりです!

ぜひ、活用してみてください。

コメント