アピストグラマの魅力

アピストグラマの世界へようこそ。

アピストグラマは南米大陸に生息する、宝石のように美しい小型シクリッドの仲間です。

非常に種の多様性に富んでおり、同種であっても産地となる河川が異なると発色が異なるものもいます。

そのコレクション性がマニア心をくすぐります。

アピストグラマは大きくなっても10cmを超える種類はほとんどおらず、30cmキューブ~45cm程度の水槽での飼育が標準となります。

基本的に大型水槽を要求しないため、省スペースでリッチなアクアリウムを楽しみたい場合に、まさにうってつけのグループと言えるでしょう。

アピストグラマは一般的な熱帯魚とは異なり、美しい発色を堪能するためには弱酸性の水質の維持が不可欠です。

美しく仕上げるには少々の飼育者の「腕前」が問われる と言われます。

しかし、飼育環境を整えて、仕上がったアピストグラマの発色はまさに”格別”。

南米大陸の雄大な自然が育んだ至高の発色を再現することは、まさにアピストグラマ飼育の”醍醐味”に他なりません。

アピストグラマは水質に敏感で、発色やその維持に神経を使うことから「上級者向け」のイメージを持たれることが多いグループです。

でも、コツを抑えれば大丈夫。

飼育に必要な用品と、管理のポイントを抑えれば、きっと貴方もその素晴らしい発色を堪能できます。

さぁ、南米の宝石とも称される、アピストグラマの奥深き世界へ。

貴方を誘いましょう。

main contents

アピストグラマとは

| 分類 | スズキ目シクリッド科 |

| 体長 | オス:5~8cm メス:3~5cm 最大でも10cm程度 |

| 食性 | 雑食 |

| 主な原産地 | 南米 |

アピストグラマは主にアマゾン川水系の流れが緩やかなエリアに暮らすシクリッドの仲間の熱帯魚です。

縄張り意識がやや強いため水槽内では複数匹での混泳にはあまり向きませんが、自然下において若魚は複数匹でまとまってグループで行動していることが多いです。

大河川の本流には生息しておらず、大河であれば両岸に生息するのは別グループの個体と言えます。

このように、同一河川内でもあまり積極的に移動せず、偏った分布を取ります。

大規模な移動をしない性質のために種分化が進み、多様な地域個体群が生じたと考えられています。

アピストグラマの特徴として、オスとメスとで色形が大きく異なる点が挙げられます。

オスは鮮やかな色彩を持ち、メスに比べて派手でヒレが良く伸長する傾向があります。

メスは基本的には黄褐色で地味ですが、産卵のためのコンディションが整うと鮮やかな黄色に染まるものが多いです。

ペアもしくはメスのみで物陰に産卵を行い、孵化するまで子育てをする習性があります。

メスはどの種類も良く似ており、判別は難しいです。

一般に洞窟(ケーブ)状の基質に卵を産み付ける性質から、「ケーブスポウナー」と呼ばれます。

求愛行動の際、成熟しヒレを最大に広げ発色が高まったオスは格別の美しさです。

一方で、個体の相性によってはメスが追い回されてしまうこともあります。

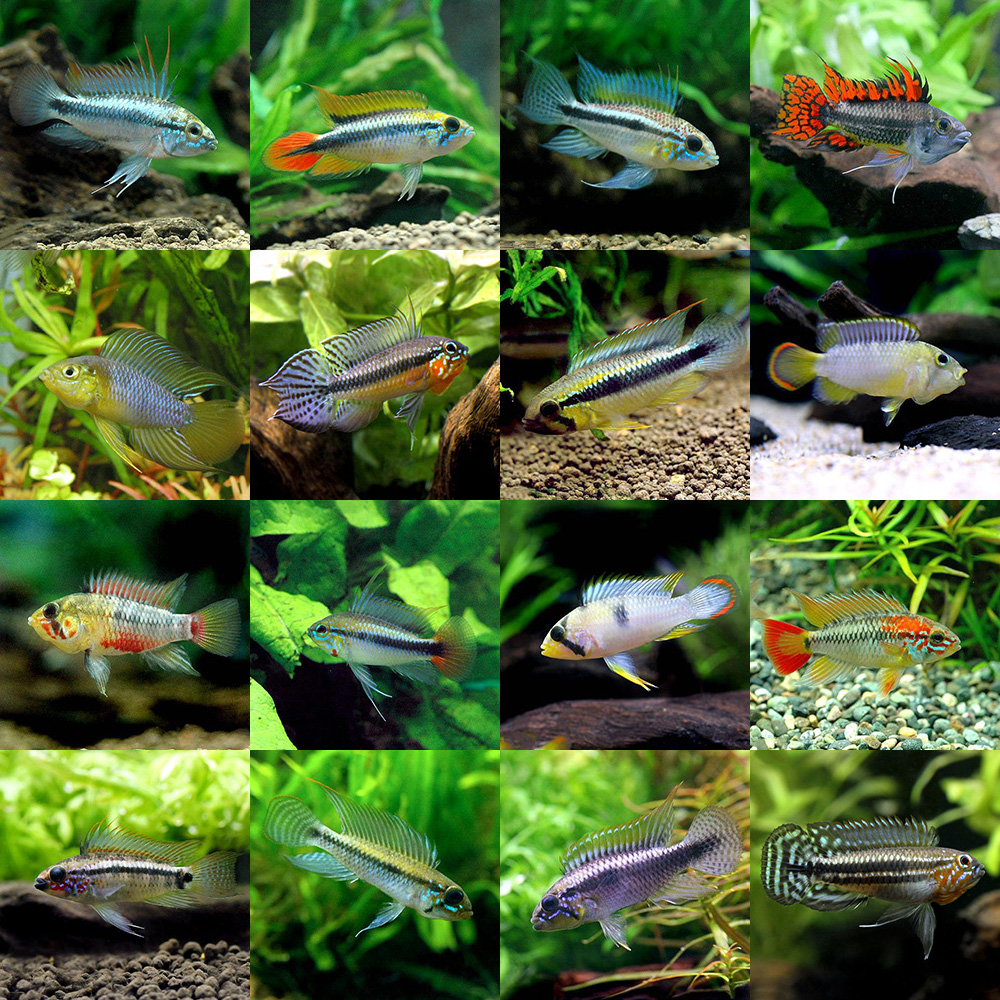

主なアピストグラマ

アピストグラマの種数は極めて多いため、全種類紹介したいもののキリがありません・・・。

ここでは、比較的安定した入荷が見られる人気種をピックアップして紹介します。

アピストグラマ・アガシジィ

学名:Apistogramma agassizii

ブラジル、ペルー原産のアピストグラマです。アピストグラマの中では最もポピュラーな代表種で、スペードテールと呼ばれる先端が付き出した尾ビレが最大の特徴です。

非常に多くの地域変異や改良品種が見られ、むしろ原種の青よりも改良品種の赤いもののほうがイメージが強いかもしれません。

ドイツやヨーロッパで盛んにブリードされています。

バリエーションの豊富さからコレクション性が高く、初心者から上級者まで楽しむことができる奥の深い種です。アピストグラマとしては飼育は容易で、入門種としても最適です。

アガシジィ 改良品種

アガシジィ 地域変異

個別解説

アピストグラマ・ビタエニアータ

学名:Apistogramma bitaeniata

ブラジル、ペルー、コロンビアと南米に広く分布するアピストグラマです。

成熟とともに背ビレと、尾ビレの両端が伸張します。

特にこの尾ビレはライヤーテールと呼ばれ興奮時になどに見られる体側の二本の黒のバンド(=bitaenia)が最大の特徴です。

分布域が広いために地域変異が多く、コレクション性が高い点も魅力です。

ビタエニアータ 地域変異

個別解説

アピストグラマ・カカトイデス

学名:Apistogramma cacatuoides

ペルー原産のアピストグラマです。

本種の特徴は伸張する背ビレ、ライヤーテールの尾ビレに加え、体側のバンドが太い点、尻ビレ付近の筋模様が明瞭な点が挙げられます。

色彩や体型の他に口が大きいこともカカトイデスグループの特徴です。

赤系のイメージが強い種ですが、それらは全て改良品種です。

原種は比較的控えめな色彩をしています。

改良品種が多く作出されており、それらは派手な色彩が魅力的です。また、原種に比べ成魚でもやや小型になる傾向があります。

飼育、繁殖は容易でアピストグラマの入門種と言えます。

カカトイデス 改良品種

個別解説

アカシジィ・ビタエニアータ・カカトイデス。

この3種はまとめて「ABCアピスト」と呼ばれることがあります。

アピストグラマの基本を抑えるにはうってつけの、「教科書通りのアピスト」ともいえる種です。

比較的流通量も多いですので、迷ったらこの3種から選ぶと良いでしょう。

アピストグラマ・トリファスキアータ

学名:Apistogramma trifasciata

ブラジル、パラグアイ川水系、グアポレ川、マデイラ川水系原産のアピストグラマです。

1本の太く水平に入るバンドと、背部と腹部のバンド合わせて3本の縞模様(=trifasciata)が特徴です。♂の青を基調とした発色と、背ビレの第1~3条が良く伸長する美しく人気種です。

アピストグラマとしてはさほど神経質でなく、比較的飼育が容易なため古くから親しまれている種です。

個別解説

アピストグラマ・ボレリー

学名:Apistogramma borellii

パラグアイ水系に広く分布するアピストグラマです。

体高があり、背ビレと尻ビレが大きく広がるというやや特徴的な体形を持ちます。様々な色彩変異タイプが存在するのも本種の魅力で、特に「オパール」や、「イエローフェイス」が多く流通します。

この色彩変異は産地によるバリエーションでもなく、かといって改良品種というわけでもないようです。

もともと野生下で複数のタイプがおり、それを色彩変異タイプとして見た目で分けているだけなのだとか。

本種は比較的温和なため、他の魚との混泳も可能です。

水質にも敏感ではありません。はじめてのアピストグラマにもおすすめできる美種です。

ボレリー 色彩変異

個別解説

アピストグラマ・マクマステリ

学名:Apistogramma macmasteri

コロンビア原産のアピストグラマです。

ヒレや頬に入る赤い色彩が特徴で、良く似たアピストグラマ・ヴィエジタの名で流通することも多いです。

改良品種は赤みを強調したものが作出されており、人気です。

やや低めのpHを好み、細菌性の疾患に侵されやすい点に注意が必要です。エサの与えすぎで美しいプロポーションが崩れやすいので、エサを控えめにして太り過ぎないように注意が必要です。

マクマステリ 改良品種

アピストグラマ・エリザベサエ

学名:Apistogramma elizabethae

ブラジル、ネグロ川水系原産のアピストグラマです。

成熟したオスは尾ビレの先端が2点突出し、伸張する背ビレ、そして頬から腹部にかけて赤い発色を見せます。

オスの尾ビレは、成長段階によって形状が変化するのも特徴です。アピストグラマの中のスターともいうべき美種として知られます。

個別解説

個別解説記事

主要なアピストグラマを個別に詳しく解説した記事です。

このアピストのことがもっと知りたい!

と感じた時、きっと役に立つ情報が載っています。

種ごと見どころや管理方法なども詳しく記載していますのでぜひ参考にして、充実したアピストグラマライフにお役立てください。

様々な珍しいアピストグラマ

ここまで紹介したアピストグラマは、比較的多く入荷が見られるほんの一部です。

アピストグラマには多様な種類が存在しており、同種であっても産地による地域変異などでコレクション性は高いです。

入荷は多いけど知名度が低いもの、年に数えるほどしか入荷しないもの、数年に1回レベルのもの、もしかすると1回きりのもの・・・

本当に様々な種類が居ます。

ぜひ、お気に入りの1匹を、見つけてみてくださいね。

産地による性質の違い

アピストグラマの三大産地はペルー、ブラジル、コロンビアです。

アピストグラマは水質に敏感と言われますが、実はこの産地によって大まかな傾向があるのです。

中には複数の国にまたがって分布する種類もおりますが、同種であっても産地が異なれば好む水質は異なります。

ペルー産

比較的飼育しやすい部類に入り、日本の水道水を利用しても問題ありません。水質にさほど気を使う必要がないため、はじめてのアピストグラマとしてもおすすめです。

ブラジル産

パラグアイ川水系産はペルー産同様、水道水を利用してもほぼ問題ありません。飼育しやすい種類と言えます。

ネグロ川水系産は低pH、軟水が必要です。

コロンビア産

基本的に低pH、軟水の維持が必要です。

日本の水道水とは水質が大きく異なることが多いため、可能であればRO浄水器の利用が理想的です。

その他

情報が少ないことが多く、種類ごとに見極めていく必要があります。ペルー、ブラジル、コロンビアのうち、地理的に近い産地のものにまずは合わせると良いでしょう。

グループについて

アピストグラマは多様な種分化が進んでいることで知られますが、それぞれ近縁種ごとに「グループ」という考え方があります。

現在、23グループが知られています。

大半の種がいずれかのグループには属しますが、中にはどのグループにも属さないものもいます。

アピストグラマは広大な南米大陸に幅広く生息しており、その多様性からまだまだ解明が進んでいない部分も多いです。このため、今後の調査により近縁種、隠ぺい種が見つかる可能性もあります。

その過程で、グループの再編が行われることもあるかもしれません。

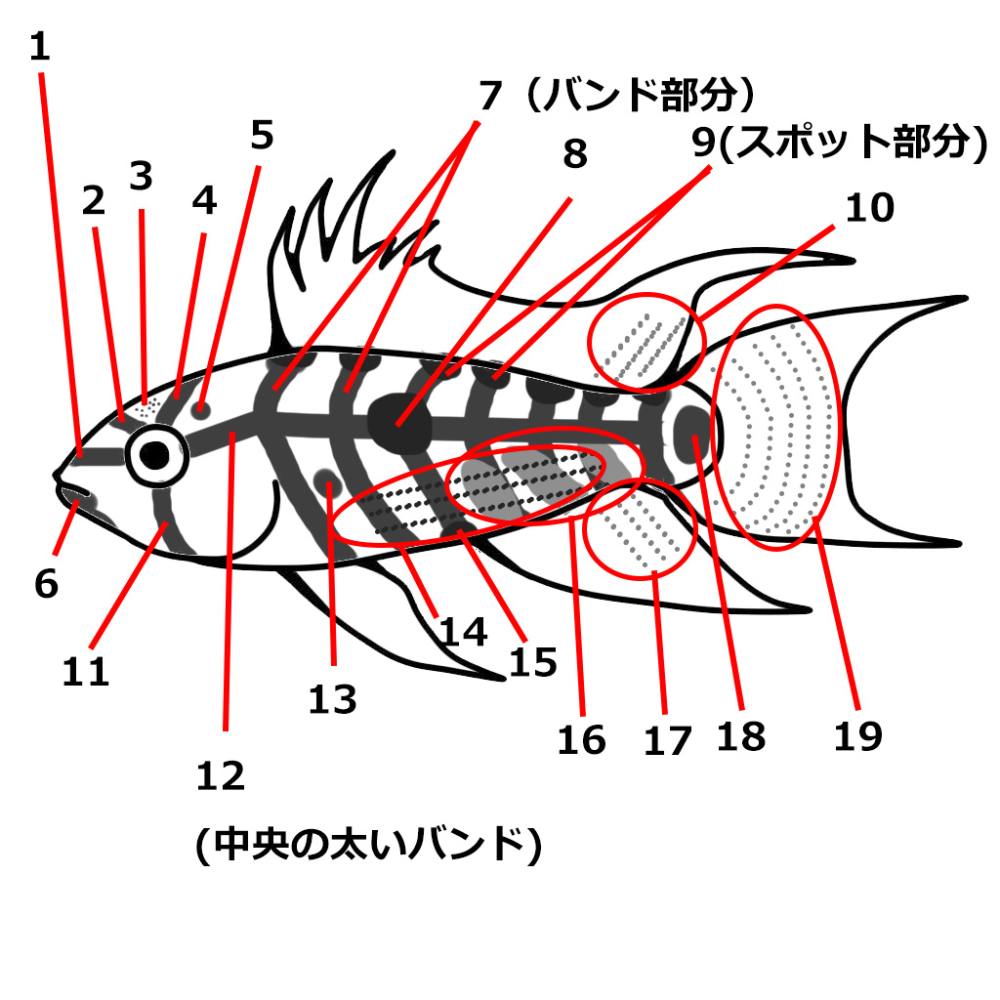

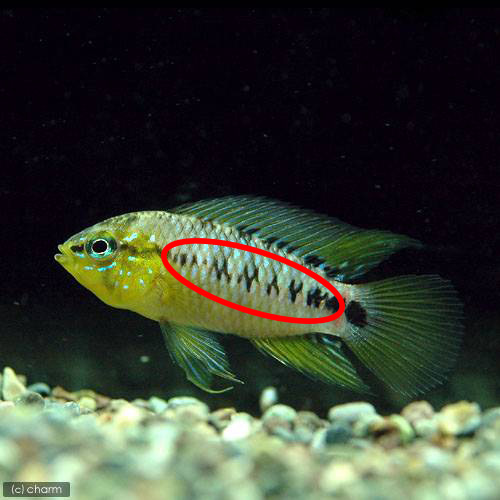

アピストグラマのグループ判別には、各部位の名称を知っておくことが重要です。

- プレオービタルストライプ

- インターオービタルストライプ

- フロントスポット

- スーパーオービタルストライプ

- ポストオービタルスポット

- チンスポット

- バーチカルバンド

- ラテラルスポット

- ドーサルスポット

- ドーサルターミナルスポットストライプ

- サブオービタルストライプ

- ラテラルバンド

- ペクトラルスポット

- アブドミナルストライプ

- アナルスポット

- アブドミナルバンド

- 尻ビレのターミナルスポットストライプ

- コーダルスポット

- 尾ビレの色彩パターン

オービタルストライプ・・・目を中心に、周りに入る十字のバンドを指します。位置により呼び方が異なります。

- 吻部側:プレオービタルストライプ

- 頭部側:スープラオービタルストライプ

- 体側部側:ポストオービタルストライプ

- 下あご側:サブオービタルストライプ

どの種類でも4つ揃っているわけではなく、種類によって目立つものとそうでないものがいます。

組み合わせで種類の判別に役立ちます。

バンドとストライプ

一般に、バンドは横線、ストライプは縦線を指します。

魚類の縦線、横線は頭を上に向けた場合で判定するので、頭を横に見た場合(つまり泳いでいる時のふつうの姿勢)では縦横が逆になることに留意します。

アガシジィ系グループ

アガシジィグループの中でもプルクラ種を中心にしたグループです。

アガシジィのラウンドテール版とも言える外見で、多くの産地やバリエーションが知られます。

アピストグラマ・プルクラ

学名:Apistogramma pulchra

分布:シングー川

黄色味の強い体色とアガシジィより太いラテラルバンドが特徴です。

尾ビレの色彩は赤味が強いものから青味の強いものが見られ、地域バリエーションが大きことが知られます。

尾ビレのエッジが黒く染まるものが本種とされています。

アピストグラマsp.“チンガルノ”

Apistogramma sp. “Chingarno”

Apistogramma cf. pulchra

分布:マディラ川水系マニコレ近郊

プルクラのバリエーションの一つです。

頭部が黄色く、尾ビレの模様が細かくかつ明瞭です。

尾ビレの縁に黒い模様が入らない点も特徴です。

ビタエニアータグループの一群でパウキスクアミスグループにされることもあります。

やや細身の体形とライヤーテールの尾ビレが特徴的なグループです。

ネグロ川水系産の種が多く、水質にうるさい種も多いです。

若魚でのオスメス判断も非常に難しいことで知られます。

アピストグラマ・メンデジィ

Apistogramma mendezi

分布:ネグロ川

精悍なスタイルでアピストの中でも人気の高い種です。

体側に入る3本のラインが特徴で、ライヤーテールの尾ビレを持ち、尻ビレも色彩豊かです。

産地バリエーションが多くコレクション性が高い点も魅力です。

アピストグラマ・パウキスクアミス

Apistogramma paucisquamis

分布:ネグロ川

体側の太いバンドとその下にもう1本のブラックラインが入ります。

背ビレ外縁の赤い色彩、ライヤーテールの尾ビレが特徴で、細身で小型な種のためオスメスの判別難易度は高めです。

単独の入荷だけでなく、ネグロ川産の他魚に混ざってくることも多いです。

アピストグラマsp.ミウア

Apistogramma sp.“MIUA”

分布:ネグロ川支流ミウア川周辺

少し角のあるラウンドテールと、それに入る輪状の模様が特徴です。

1996年にエリザベサエと同時に初輸入され、希少性と美しさからマニアから根強い人気のある種です。

産地によってイエロータイプや頭部が赤く染まるなど、多くのタイプが存在します。

大きな口が特徴的なグループで、別名ビッグマウスグループとも呼ばれます。

ペルーを中心に生息し日本の水質でも飼育しやすいグループです。

強面な顔つきどおりオス同士では気が荒い部分を見せますが、繁殖は容易で子育て上手です。

アピストグラマ・カカトイデス

Apistogramma cacatuoides

分布:ペルー、ブラジルの広範囲

大きな口、伸⾧する背ビレ、ライヤーテールの尾ビレが特徴的なこのグループの代表種です。

3点の特徴を満たし、体側下部のアブドミナルストライプが目立つ場合はまず本種で間違ありません。

尾ビレの模様にはユニークな差が見られ、炎色模様上のスポットが数個入ったり、上下で模様の異なるものも見られます。

アピストグラマ・アルパフアヨ

Apistogramma allpahuayo

分布:ロレト川

カカトイデスに似た体形をしていますが、尾の付け根の黒斑が体側の黒いバンドと繋がらない点で区別できます。

アゴにある黒いスポットが目立ち、W型になる点も特徴です。

アピストグラマ・ユルエンシス“ジュルア”

Apistogramma juruensis

分布:ジュルア川

カカトイデスに似た体形をしていますが、尾の付け根の黒斑が体側の黒いバンドと繋がらない点で区別できます。

アルパフアヨと似た特徴ですが、体側下部のアブドミナルストライプが、より太くくっきりと表現され、唇が灰色になる点が相違点です。また、産地が被らない点で識別できます。

本種こそが伝説のアピスト「ユルエンシス」の本物、その種であると言われています。

アピストグラマsp. ”ジュルアエメラルド”

Apistogramma paucisquamis

分布:ジュルア川

体側がメタリックに輝き、ライヤーテールに入る赤いラインが特徴的な種です。

カカトイデスグループの最高峰とも言われる非常に珍しい種で、マニア垂涎の代物です。

赤いバーの入り方には個体差があり、上下端に入るもの、全く入らないものがいます。

アピストグラマ・ルエリンギ

Apistogramma luelingi

分布:マドレ・デ・ディアス川、チャパレ川

頭部の黄色が強く、アブドミナルストライプが縦に見えるような太い表現が出る種です。

体形はカカトイデスに似ていますが発色はやや地味でヒレの伸長も長くなく、全体的にずんぐりと風格のある印象を受けます。

アピストグラマsp.ロカフェルテ

Apistogramma sp.Rocafuerte

分布:ロカフェルテ ※ペルーの国境です。

尾ビレにオレンジの模様が入る魅力的な種です。

この模様の入り方には個体差があり、両端に持つもの、全く入らないものが見られます。

大きな口とコロコロした体形が特徴的なカカトイデスに近縁なグループです。

ペルーを中心に生息し、ラウンドテールの尾ビレを縁どるような色彩を持つ種が多く見られます。

♀は黒斑が大きく、可愛らしい印象を持つことも本グループの魅力の一つです。

♂は気が荒い部分を見せるのでペアリングは注意が必要ですが、日本の水質でも飼育自体はしやすいグループです。

アピストグラマ・ナイスニィ

(アピストグラマ・ニッジェセニー)

Apistogramma nijisseni

分布:ペルー

ナイスニィグループの代表種で、ラウンドテールの尾ビレに入る赤い縁取りが美しい種です。

全体的に丸みを帯びた印象を受けるグループです。

アピストグラマ ・パンドゥロ

Apistogramma panduro

分布:ペルー

赤い縁取りの尾ビレがナイスニィによく似ていますが、体側や尾ビレに黒斑が入る点で区別できます。

メスには全く入らない個体や、片側だけ入る個体もいるので注意が必要です。

アピストグラマ・ロシタエ

Apistogramma rositae

分布:ペルー

ナイスニィグループの複数種を良いところどりしたような特徴を持つ種です。バエンスヒほど伸びないがギザギザの背ビレとバーチカルバンドが入り、パンドゥロのようなラウンドテールと尾の付け根の黒斑を持ちます。

アピストグラマ・バエンスヒ

アピストグラマsp.”INKA-50″

Apistogramma baenschi

Apistogramma sp.“INKA-50”

分布:ファルガ川、シャヌシ川

ナイスニィグループとしては珍しく、背ビレにギザギザの伸長が見られる種類です。

体側後半部にバーチカルバンドが目立ち、メスもトラ柄が目立つため、比較的他種との判別は容易な部類に入ります。

アピストグラマ・マルティーニ

Apistogramma marti

分布:ナナイ川

ナイスニィ体形にツインバーを持つ、ライヤーテールが魅力的な種です。

若魚でのオスメス判別はナイスニィグループで一番難しい。

カカトイデスに近縁なグループです。アピストグラマにしては珍しく、ケーブスポウナーではなくマウスブルーダー(口内保護)の繁殖生態を持ちます。

もともと1種類しか知られていませんでしたが、メガストマが発見されたことでグループとされました。大きな口と良く伸びる背ビレが本グループの最大の魅力です。

体高のある体形が特徴的なグループです。遺伝子解析ではレガニグループと近縁とされます。

コロンビアを中心に生息し、尾ビレや頬に赤い色彩を持つタイプが多いです。

近年になって複数種が紹介される一方、判別が難しい種が多いです。

飼育は低pHが好ましく、エロモナス菌による感染症に弱いので注意が必要です。

アピストグラマ・マクマステリ

Apistogramma macmasteri

分布:メタ川

ヒレや頬の赤い色彩が特徴的で、背ビレの後端部の伸長もこのグループの特徴です。

赤さを強調した改良品種も多く流通します。

アピストグラマ・ヴィエジタ

Apistogramma vieji

分布:メタ川、オリノコ川

生息地により3タイプ知られ、マクスマテリィと同時に記載された種です。

一般には腹部のアブドミナルストライプが明瞭な点で区別される。

ヨーロッパブリードのヴィエジタはすべてマクマステリとされることが一般的です。

アピストグラマsp.リオカウラ

(アピストグラマ・ペドゥンクラータ)

Apistogramma sp.”Rio caura”

(Apistogramma pedunculata)

分布:オリノコ川水系カウラ川

※コロンビアにあるオリノコ川水系の下流です。

ホイグネイによく似た種です。

頭部の黄色みがより強く、尾ビレの上下のスポットが入らずオレンジに染まる点で区別できます。

ネグロ川水系、オリノコ川水系を中心に生息する、細身の体形が特徴的なグループです。

飼育難易度が高く、未知の種が多いことからマニアの憧れともいえる種が多いです。

オスメスの判別が困難で、産卵には低pH、軟水が必須です。

遺伝子解析でペルテンシスとイニリダエは別グループの姉妹系統であることが示唆されています。

アピストグラマ・ペルテンシス

Apistogramma pertensis

分布:ネグロ川

細身の体型と大きな背ビレを持つ、ペルテンシスグループの代表種です。

ラウンドテールの尾ビレに輪状斑を持つ点が最大の特徴です。

体側のブルーが強く、ヒレの赤みが強い個体は特に美しいとされています。

アピストグラマ・ベリフェラ

Apistogramma velifera

分布:オリノコ川

”ホワイトシーム”(白い縫い目)の通称で知られる鱗の雰囲気が独特の特徴を放つ種です。

ラウンドテールの尾を持ち、尾の付け根がやや短い点も特徴です。

アピストグラマ・イニリダエ

Apistogramma iniridae

分布:イニリダ川

細身の体形と大きな背ビレ、ラウンドテールの尾ビレを持つ種です。

体側のラテラルバンドがはっきりしており、その下方に現れる黒褐色の攻撃斑から他種と判別可能です。

アピストグラマsp.ロートカイル

(アピストグラマ・ウアウペシ)

Apistogramma sp.“Rotkeil”

(Apistogramma uaupesi)

分布:ネグロ川、ウアウペス川

スレンダーな体型にライヤーテールを持つ種です。

ロートカイル(赤いくさび)の通称は尾ビレの付け根に赤い発色が載る点に由来します。

発色には個体差があり、頬や尾ビレの赤が強い個体は特に珍重されます。

丸くコロコロした体形で可愛らしい印象の種が多いグループです。

本グループの判別は非常に難しいことで知られ、その道のマニアでも唸る難易度です。

飼育は容易ですが単独での輸入が少なめです。

外観での判別難易度が大変高いため、ワイルド個体では産地情報が他のグループ以上に重要です。

アピストグラマ・レガニ

Apistogramma regani

分布:ペルー、ブラジル、コロンビア(広範囲)

主な特徴としてはバーチカルバンドが背ビレの付け根から腹部まではっきり見られ、頬にあまり特徴的な模様が見られません。

コーダルスポットが尾ビレ付け根に見られる点も特徴です。

しかし、本来はアマゾン川、ネグロ川が産地とされる本種ですが様々な産地から”レガニ”の名前で輸入されるため、詳細については混沌としています。

ペルーを中心に生息し、レガニグループの中では大型になり少し異なる雰囲気を持つグループです。

狭義では、クルズィ・ペバスグループを含むエウノータスグループとされます。涼しげな色彩と均整の取れた体形から根強い人気があります。飼育、繁殖はともに容易です。

ペルーを中心に生息するレガニグループの一つで、狭義ではエウノータスグループに含まれます。

体高があり派手な色彩がこのグループの魅力です。

同種での色彩変異が多く呼び名が多いことから混乱しやすいです。

飼育自体は水質にも敏感でなく容易ですが、オスの性質がやや荒い点に注意が必要です。

アピストグラマ・クルズィ

Apistogramma cruzi

分布:マサン川、ナポ川、プトゥマヨ川、カクエタ川

本グループの代表種です。

黄色の尾ビレを持つブルーメタリックのボディに1本のラテラルバンドが入り、尾までは繋がらず途切れる点が特徴です。

アピストグラマsp.ナナイ

Apistogramma sp.“Rio nanay”

分布:ナナイ川

体側と頭部に入るブルーとレッドのスポットが美しい種です。

クルズィに非常によく似ており、クルズィの別タイプとして扱われることもあります。

レガニグループの中でも個性的な種類が多く、その筋のマニアから評判の良いグループです。

体側中央のバンドと尾の付け根のスポットがしっかり離れ、体側下部のバンドは並行する形に入ります。

アピストグラマ・コムブラエ

Apistogramma commbrae

分布:パラグアイ川

ボレリーと並んでパラグアイ水系・パンタナル水系を代表するアピストグラマです。

アブドミナルストライプが明瞭に現れる点が本種の特徴です。

レガニグループの中でもシング―川を中心にアマゾン川南側の支流から知られるタイプを集めたグループです。

褐色斑が目立つ種類が多く、他の種類とは一風変わった渋い魅力が感じられます。

体側中央のバンドが後方に向かって徐々に太くなり、尾の付け根のスポットが角ばっているのが特徴です。判別が困難な上、入荷も少ないため正体不明のまま流通する種類が非常に多いです。

どのグループにも属さない個性的な種類です。

このようなグループの存在は、アピストグラマの神秘性を感じられますね。

アピストグラマ・ボレリー

Apistogramma borellii

分布:パラグアイ水系広域

パンタナル水系を代表するアピストグラマです。

体高のある特徴的な体型と、背ビレと尻ビレが大きく広がる点が特徴です。

アピストグラマ・アルア

Apistogramma arua

分布:アルア川

褐色をベースとしたシックな美しさを持つ種です。

平常時は腹部のアブドミナルストライプが広がったような褐色の色彩を持ち、判別は比較的容易です。

アピストグラマ飼育の基本

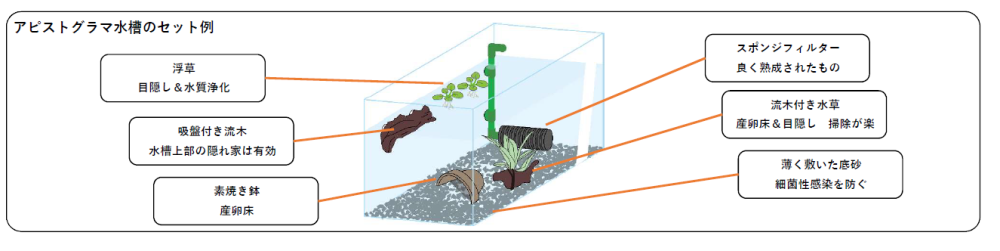

水槽の選択

アピストグラマの飼育は、繁殖を視野に入れてはじめることが一般的です。

通常、アピストグラマはペアで販売されていることが多いのもこのためです。

水槽サイズは30cmキューブ~45cm水槽が良いでしょう。

群泳や混泳を目的とする場合は、水槽サイズは不問です。

フィルターの選択

アピストグラマは強い水流を好まないため、フィルターは水流の弱いものを選ぶ必要があります。

生物ろ過がメインで水流が弱い「スポンジフィルター」がアピストグラマには最も向いています。

アピストグラマにとって良い水とは、「水質の安定」が最重要です。

水質の良し悪しよりも安定しているか否かのほうが重要で、生体の調子が良いのであれば長期間水換えしなくてもコンディションを維持できる場合があります。

一方で、硝酸塩が蓄積した古い水では細菌性感染症の発生リスクが高まります。

このため、適宜水換えは必要です。

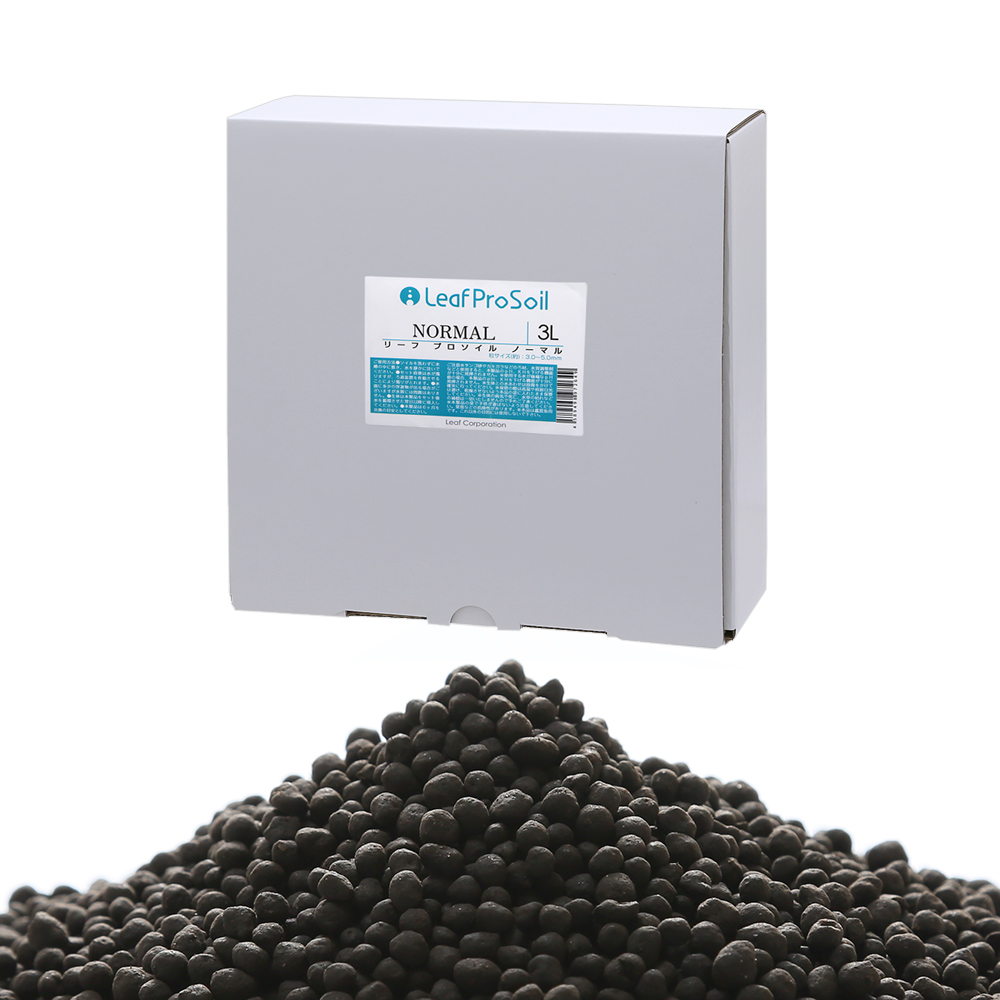

底床の選択

基本的に弱酸性の軟水を好むため、底床はソイル系がおすすめです。

粒サイズは何でも構いませんが、硝酸塩が蓄積する環境は好まないため吸着系ソイルを採用すると良いでしょう。

吸着系ソイルであれば、硝酸塩の蓄積を遅らせることができるため、換水頻度を低減できます。

このため水質の安定を好むアピストグラマとの相性は優れます。

水質に敏感なものの、変化も好まない という性質に、吸着系ソイルはうまく嚙み合っています。

アピストグラマは一般的にpHを下げてこそ、真価を発揮します。

pH下降作用を強く謡う製品であれば、なおのこと理想的です。

一方で、アカシジィやトリファスキアータなどいわゆる「初心者向け」と言われるアピストグラマのうち、ペルー産やパラグアイ水系産のものに関しては、あまりpHを下げ過ぎないほうが良いかもしれません。極端な低pHよりは、むしろ中性付近の水質を好む傾向があるからです。

このような種類に関しては、pH6.5程度が理想的となる場合があり、むしろpH下げ過ぎると調子を崩すことがあります。

水質にさほど気を使わなくて済むことが、ペルー産やパラグアイ水系産の特徴です。

それらの種では、一般的な吸着ソイルにカルキを抜いた水道水 という、ごく一般的な組み合わせのほうがかえって上手く行くかと思います。

水質にシビアでない種に関しては、気にしすぎも良くありません。

水質について

アピストグラマは一般に弱酸性の軟水環境を好み、弱アルカリ性の環境は好みません。

pHが7以上の環境では発色がくすみ、調子を落としやすくなります。

基本的にはpH5.0~6.5の範囲内で維持することが推奨されます。

ただしペルー産やパラグアイ川水系産の種に関しては、中性寄りの水質でもさほど問題ありません。

これらの種はむしろ下げ過ぎずに、7に近い弱酸性(6.5~6.8程度)のほうが発色が良い場合もあります。

ネグロ川やコロンビア産の種は、5以下に下げたほうが調子が良くなる場合もあります。

pHを下げるアイテム

(マジックリーフ)

アピストグラマの種類ごとに適切なpH帯でじっくり飼育すると、大変美しい発色を見せてくれます。

発色の良さは環境が合っているか否かを判断するバロメーターにもなります。

pHを下げるろ材

外部式フィルターや外掛け式フィルターを採用する場合は、pH下降作用のあるろ材を追加するのも有効です。

アピストグラマのNGアイテム

アピストグラマの飼育には相性が悪く、使用がおすすめできないアイテムは次の通りです。

サンゴ砂は硬度を上昇させアルカリ性の水質を作り出すため、アピストグラマとの相性は最悪です。底床はソイル系を使用しましょう。

化石サンゴ系の岩石も硬度を上昇させ水質をアルカリに傾けます。アピストグラマのレイアウトには石系素材は不向きで、流木が向いています。

「ハードタイプ」などの硬水を作り出すろ材との相性は最悪です。これとは逆の「ソフトタイプ」といった軟水を作り出すろ材はおすすめです。

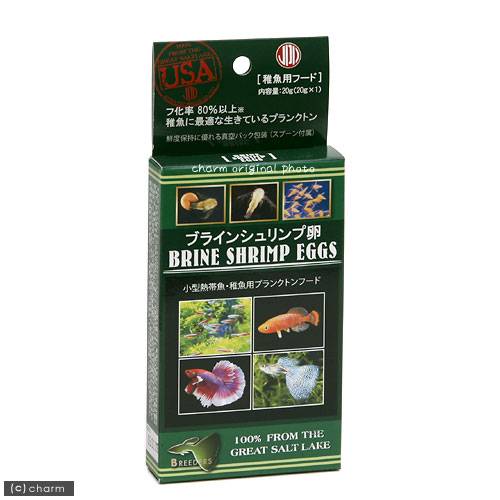

餌

アピストグラマは、餌に関してはあまり選好みしません。

人工飼料にも比較的すぐ餌付きます。

従って、一般的な熱帯魚用の顆粒またはフレークフードで問題ありません。

食いが悪い個体や、繁殖を控えた個体には冷凍赤虫を与えると良いでしょう。

稚魚用のブラインシュリンプエッグを孵化させ、親魚に与えるのも有効です。

稚魚にも親にも使えるため、ブラインシュリンプ幼生は万能の飼料とも言えます。

あまり与えすぎると体型のバランスが崩れるため、1日1回を目安に控えめに与えるのがポイントです。

混泳

基本的にアピストグラマは繁殖を主目的として飼育されることが多いです。

このため、通常はあまり混泳は考えません。

しかし、相手を選べば混泳自体は可能です。

小型のテトラ、ラスボラ類など、体形が異なる種類に関しては無関心であることが多く、比較的混泳が成功しやすいです。

シクリッド系の魚種との混泳はおすすめできません。

アピストグラマ同士はもちろん、体形が似た魚に対しては攻撃性を見せることがあります。

グッピーやプラティなどは体形が異なる上性質も温和ですが、弱アルカリ性~中性の環境を好みます。

弱酸性の軟水を好むアピストグラマとは、水質の観点から相性が良くありません。

繁殖を目的とする場合は、基本的に混泳はおすすめしません。

繁殖させたいアピストグラマのペアのみでの飼育をおすすめします。

メンテナンス時の注意点

pH調整

アピストグラマが好む低pHで維持管理を行う場合、新しく入れる水のpH調整も必須です。

基本的には日本の水道水のpHは7付近であるため、カルキ抜きと温度合わせだけでなくpH下降剤で飼育水のpHと同じpH帯に合わせてから注ぎます。

ペルー産やパラグアイ水系産の種の場合は、この調整をさほど気にする必要はありません。

カルキ抜きと温度合わせだけでも特に問題ないでしょう。

この点で、これらの種類は飼育しやすいと言えます。

コロンビア産やネグロ川水系産の種の場合で、RO水を採用する場合はGHが0である点に注意します。

GHが0の場合pHの上昇下降の変化を受けやすくなるため、精密なpH測定器の使用が望ましいです。

水換えでは必需品です。

電子式のものがおすすめです。

やしゃぶしなどのpH下降ろ材と、液体のpH下降剤との使い分け

どちらも「pHを下げる」ことを目的としたアイテムですが、効き方が異なります。

使い分けが重要です。

やしゃぶしなどのpH下降機能のあるろ材は、普段の水質安定を目的に使用します。

効果期間中は恒常的に水質を低pHに整えてくれますが、即効性はありません。

pH下降剤は換水時に用意する新しい水を、速やかに目的pHまで下げる目的で使用します。

基本的に、魚が入っている飼育水中に直接投入するものではありません。特に規定量以上の直接投入はpHの急変を招く恐れがあるので注意が必要です。

フィルターの洗い方

アピストグラマの飼育水槽ではスポンジフィルターが使われることが一般的です。

スポンジフィルターは一定期間ごとに揉み洗いすることで目詰まりを解消する必要があります。

この時、絶対に水槽内で揉み洗いしてはいけません。

アピストグラマは底床を食む習性があるため、水槽内全体に汚れをばらまいてしまうことになります。

ひいては、病気の発生などのトラブルなどの原因になり得ます。

スポンジフィルターの揉み洗いの際は、排水した元々の飼育水をバケツなどに溜めましょう。

その後、水槽外に溜めたその飼育水で揉み洗いしてください。

きれいになったスポンジを水槽にまた戻して、完了です。

アピストグラマの繁殖

アピストグラマは基本的に繁殖目的で飼育されることが多く、このためにペアでの販売が一般的です。

繁殖させる場合は基本的な設備に加え、卵を産み付ける場所「産卵基質」が必要になります。

アピストグラマは主に”ケーブスポウナー”と呼ばれる洞窟産卵型の種が多く、物陰や暗がりに産卵します。この産卵基質としては、アピストグラマと言えば”ココナッツシェルター”がまず連想されるほど、ココナッツシェルターが採用されることが多いです。

一方で、アピストグラマよりもハゼやザリガニなどのシェルターとして採用されやすい、「半分に割った植木鉢」もかなり使い勝手の良いアイテムです。

ココナッツシェルターは流木同様アク抜きが必要な場合があり、中には沈まないものも存在します。

この点植木鉢はアク抜き作業や浮いてしまうといったトラブルが無く、水質への影響もほぼありません。もしかするとココナッツシェルターを上回る使い勝手の良さがあるかもしれません。

レイアウトを考慮すると自然感が全くないのは難点となるかもしれませんが、繁殖一本に絞る場合はかなり有力な選択肢です。

使い方としては簡単で、アピストグラマの飼育ができる基本的な水槽設備にシェルターを入れるだけです。

ココナッツシェルターは乾燥した状態からそのまま水槽に入れると水質を急変させる場合がありますので、1週間程度しばらく水に漬け置いてから水槽に入れると安心です。

既に水草を着生させているタイプのココナッツシェルターであれば、アク抜きも完了しているのですぐに使えます。

水草が隠れ家となり親魚が落ち着く上、見た目も自然で相性抜群です。

産卵させるまでの手順

- アピストグラマの基本的な飼育設備を整えます。

- ココナッツシェルター(または産卵に適した形状の流木など)を設置します。

- 繁殖させたいアピストグラマの相性が良いペアを入手します。

- 冷凍赤虫を中心に、栄養価の高いエサを多めに与えます。

- 調子よく飼育を続けると、♂の発色が鮮やかさを増し、♀は黄色く色づきます。

♀のお腹が大きくなってきたら、産卵の兆候です。 - ペアの相性が良ければ、産卵に成功します。産卵後は卵が孵化するまで、♀が保護します。

- 産卵後の♀は大変神経質です。できるだけ物音を立てないようにし、巣をとにかく覗かないようにしましょう。♀がストレスを感じると、食卵してしまい4からやり直しです。

産卵後の育成

孵化した稚魚には、ブラインシュリンプの幼生を孵化させて与えます。

稚魚が自力で摂餌できるようになる頃には、親は隔離したほうが良いでしょう。

注意事項

ペアの相性にもよりますが、ペアを形成して間もない頃は♂が♀を激しく追い掛け回すことがあります。

その結果、♀がボロボロになってしまうことがあるため注意が必要です。

産卵に成功すると、今度は卵を守る♀の性質が大変荒くなります。

卵に近づく者には激しく攻撃を加えるため、今度は♂がボロボロになってしまう場合があります。

あまりにも攻撃が激しい場合は、一時的に隔離すると良いでしょう。

隠ぺいオスについて

成熟した個体のオスメスは比較的容易に区別できますが、特に若魚は意外と区別が困難です。

他のオスに攻撃されないように敢えてメスに化けてオスの特徴を見せない個体がおり、このような個体は「隠ぺいオス」と呼ばれます。

ビタエニアータのような細身系の種ほど、見分けがつきにくい傾向があります。

性転換について

アピストグラマはごくまれに、性転換をすることが報告されています。

魚は成長過程で性が決定する種類は珍しくありません。

アピストグラマの場合、何らかのきっかけで性決定そのものが遅れることがあるようです。

産卵を経験したメスがオスのように変化したという報告もありますが、これはオスのように見えるだけ とも言われています。

いずれにせよ、詳しいことはよくわかっていない というのが実情です。

しかしながら発生確率は非常に低く、アピストのブリードにおいて特段気に掛ける必要があるほどではありません。

性転換の発生は極めて稀ですので、多くの場合は安心してブリードにチャレンジできます。

アピストグラマ用語集

アピストグラマの飼育において特に使われる専門用語をピックアップして紹介します。

アグレッシブモード・・・興奮状態の色彩を指します。コンディションを高めた上で興奮状態になることにより、色彩が最高潮に達します。

ロカリティ・・・産地のことです。アピストグラマの場合、産地により発色パターンが変わることがあるため、大変重視されます。同種であっても産地が異なると、値段に2倍以上の差が出ることも珍しくありません。

当て馬(当て役、当てオス、かませ)・・・本命のオスを美しく仕上げるために、敢えて攻撃対象にさせる弱い魚を指します。美しく仕上げたい本命の個体よりも、一回り小さく弱い同種のオスや、トーマシーなどの体形の似た魚を採用することが一般的です。

本命のオスより小さく弱い個体を用意することが重要です。

酷なようですが弱い個体を攻撃させることで本命のオスのやる気が高まり、繁殖にも成功しやすくなると言われています。

当て馬のサイズのほうが大きいと力関係が逆転してしまい、本命の個体が攻撃されてしまいます。

これでは本末転倒なので、サイズには特に注意が必要です。

ウィルヘルムブリード・・・ドイツのトップブリーダー、ウィルヘルム氏によりブリードされた個体を指します。一般的なブリード個体よりも高品質と言われており、ワイルドを超える美しさとも評されました。現在では入荷がほぼ見込めず、過去のものとなっています。

食卵・・・せっかく生んだ卵が親に食べられてしまうことです。

せっかく産卵に成功しても、環境が悪化したと親が判断した場合、自分で産んだ卵を食べてしまいます。物音など外的要因・水質など内的要因どちらの可能性も考えられます。

外的要因の対策としては、産卵後はできるだけ静かな環境で見守ることです。

ついつい巣穴が気になってしまいがちですが、あまり覗こうとすると食卵してしまいます。

内的要因の対策としては、とにかくスポンジフィルターを熟成させ、水質を安定させることです。

ここまで紹介したアピストグラマたちは、チャームで販売しています。

ぜひ魅力的なアピストグラマに興味を持って、その飼育を始めてみましょう!

コメント