どうも、ほにゃらら sp.です。

今回はアピストグラマを主役とした水槽の作り方について。

アピストグラマの飼育には観賞がメインの場合、または繁殖がメインの場合があると思います。

それぞれのパターンで、有効な商品例を紹介します。

観賞をメインとする場合の基本セット

観賞をメインとする場合は、次の3点を意識します。

- pHは弱酸性に整える。

- 水流は抑えめにする。

- ろ過能力を高めにする。

アピストグラマは飼育は難しそう、というイメージを持たれがちです。

これは水質にこだわりがあることから、なんとなく上級者向けのイメージがあるかもしれません。

しかし、水草レイアウト水槽とアピストグラマは意外にも好相性です。

水草の育成を行う場合、自然に弱酸性の軟水となるでしょう。

この点で難しそうなイメージのある、水質の相性はクリアできています。

アピストグラマは複数個体入れるとケンカしてしまうことがありますが、水草が茂っていればこれが隠れ家になります。

アピストグラマ同士、または似た体形の魚種に対しては攻撃することがありますが、小型テトラ類との混泳は基本的に問題なく可能です。

※小型のエビ類は食べられてしまうことがあります。

繁殖を狙うわけでなければ、シェルターは必須ではありません。

南米の宝石とも称される美しい小型魚ですが、環境が合っていない場合は発色しません。

pHは下げたほうが発色が現れやすくなります。

思うように色が出ないときは、飼育環境が適切でない可能性を疑ってみてください。

観賞をメインとしたアピストグラマ飼育においては、ろ過バクテリアによる窒素循環のサイクルが完成していることを重視します。

以上を踏まえると、おすすめのアイテムは次の通りです。

水槽

水質を安定させやすい幅60cm以上の水槽が良いでしょう。

生体の数を絞るなら、幅30~45cm水槽にサイズダウンさせても飼育可能です。

30cm以下にする場合は混泳魚を入れず、アピストグラマのみで飼育するのがおすすめです。

フィルター

観賞をメインとする場合は、ろ過能力の高い外部式フィルターをおすすめします。

バクテリアの収容能力が高く、アピストグラマが好む“こなれた水”を作りやすいからです。

※こなれた水=バクテリアが定着し硝酸塩の蓄積によりpHが低下した水

水槽を設置してすぐのうちは高頻度で水換えしたほうが良いこともありますが、一度バクテリアの定着が完了してしまえばその後は“こなれた水”となります。

一度こなれた水が完成すれば、むしろ水換えの頻度を抑えめにしたほうが調子良く管理できる種も多いです。

中身のろ材にもこだわろう

アピストグラマが好む水質は弱酸性(低pH)・軟水(低GH)です。

このためろ材にも、pHやGHを低減させるものを追加採用するのがおすすめです。

ブラックウォーターも有効ですが、観賞をメインとする場合は視界の妨げになる場合もあるので好みが分かれるところです。

現地環境の再現度を重視したい場合は、採用も検討できます。

シャワーパイプを設置しよう

アピストグラマは基本的に水流を嫌います。

外部式フィルターの排水パイプはオーバーフローパイプが基本となりますが、そのままでは水流が強くアピストグラマにとって負担となります。

シャワーパイプを使用し水流を壁に当てることで水流をやわらげると、アピストグラマにとって居心地の良い環境を作り出せます。

なお、エーハイム クラシックシリーズでは、シャワーパイプは初期付属です。

エーハイム製品で、より水流をやわらげたい場合はナチュラルフローパイプも有効です。

ただし、シャワーパイプでも十分な効果が見込めます。

底床

底床はソイルが良いでしょう。

洗わずそのまま投入でき、pHを弱酸性に整えてくれます。

ソイルには吸着系と栄養系がありますが、アピストグラマの飼育にはどちらも使用可能です。

水質の維持や日頃の管理を容易にしたい場合は「吸着系」を、水草の育成にも力を入れたい場合は「栄養系」を採用すると良いです。

照明

混泳魚について

観賞をメインとする場合、賑やかな水系を作るために混泳魚も多少いたほうが良いでしょう。

アピストグラマはその性質上、あまりたくさん数を入れることができません。

60cm水槽では1ペアまでとしたほうが良いでしょう。

アピストグラマを主役とし、温和なテトラ類を群泳させるのが良いでしょう。

コケ取り役としてオトシンクルスなどもおすすめです。

一方でドワーフシクリッドやグラミーなど、体形が似た魚は攻撃対象にされてしまうことがあるので注意が必要です。

繁殖を狙う場合であればオスのコンディションを引き出す当て馬として役立つこともありますが、混泳水槽では不穏な空気になるので避けたほうが良い組み合わせです。

水草について

アピストグラマは物陰に隠れる性質があります。

アヌビアスやミクロソリウムなどの水草を流木に活着させたものと相性が良いでしょう。

石付の場合、石が多かれ少なかれ硬度を上げてしまいます。

このため流木付きのほうがアピストグラマとの相性が良いです。

水草レイアウトをメインとする場合

アピストグラマは弱酸性の軟水を好みます。

このため、水草レイアウトがメインとなる水槽にも適性があります。

物陰に隠れる習性があるので、流木を複雑に組み上げるレイアウトと相性が良いでしょう。

空間を広くとった開放感のある草原系レイアウトは、隠れ家が少ないのでアピストグラマとの相性は良くありません。

また石組系レイアウトも、石を大量に使ってしまうと硬度の上昇が心配です。

レイアウトの際は流木をメインとして組み上げるのが良いでしょう。

良いでしょう。

水草は活着系を中心に。

埋め尽くしても

良いでしょう。

魚はお気に入りのアピストグラマをオスのみまたは1ペアを主役として、そこにテトラ類1~3種を群泳させる組み合わせにすると、バランスが良いでしょう。

水槽が狭かったり、アピストグラマを複数種入れたりするとケンカすることがあります。

水草は活着系をメインとし、中~後景は有茎草で埋め尽くすと自然な雰囲気が演出できるでしょう。

流木の周りはあまり密に水草を植え込まないほうが、アピストグラマが観察しやすいです。

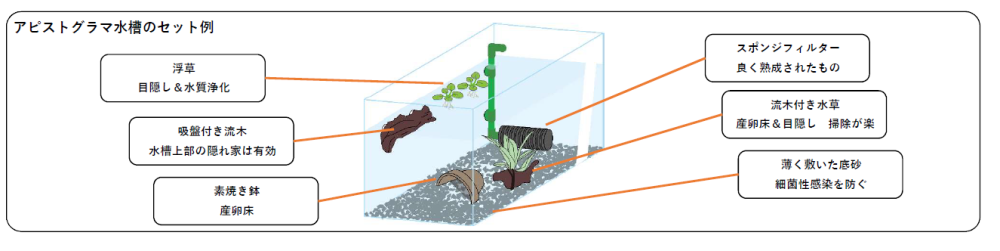

繁殖を狙う場合の基本セット

アピストグラマは南米の宝石とも称される美しい魚です。

単に観賞用としても魅力的ですが、繁殖狙いで熱心に取り組む人もいます。

繁殖させてこそ、真のアピストグラマの楽しみという人も。

繁殖をメインとする場合は、観賞用に飼育する場合と比較して次の要素が変わります。

珍しいアピストは、

ぜひブリードにチャレンジを!

- 混泳魚は入れない。

- スポンジフィルターを採用する。

- 見栄えより機能性を重視する。

以上を踏まえると、基本的な組み合わせは次のようになります。

繫殖をメインとする場合、水槽サイズは45cmがベストです。

30cm水槽でも可能です。

生物ろ過を重視し“こなれた水”を作ることが重要ですが、外観をきれいに維持する必要はありません。

したがって、フィルターは生物ろ過に振り切ったうえでメンテナンス性にも優れるスポンジフィルターが最適です。

底床はソイルが良いでしょう。吸着系ソイルがおすすめです。

極端な低pH環境を好む種の場合、栄養系を採用したほうが良い場合もあります。

浮草は入れておくと、アピストグラマから見て目隠しになり安心します。

加えて、水中の過剰な養分を吸い取ってくれるので相性が良いです。

※“こなれた水”を好むかどうかは種による部分もあります。

ペルーやパラグアイ水系などの中性寄りの環境を好む種は、必ずしも硝酸塩の蓄積を好むとは限りません。

水槽

繁殖を重視する場合は、45cmの枠付き水槽が扱いやすいでしょう。

30cmキューブ水槽で繁殖を狙うことも可能ですが、ある程度水量と広さがあったほうが、ペアがケンカしてしまった場合でも逃げ場を作りやすいです。

フィルター

スポンジフィルター一択!というレベルで相性が良いです。

スポンジフィルターは単体ではろ過能力が高いとはいえませんが、スポンジにバクテリアを住まわせるため「生物ろ過に特化している」こと、「水流がほとんどない」ことからアピストグラマの繁殖においてはベストマッチといえます。

アピストグラマのような“こなれた水”と“止水域”を好む魚に関しては、繁殖の際は概ねスポンジフィルターが最適です。

底床

底床はソイルが良いでしょう。

洗わずそのまま投入でき、pHを弱酸性に整えてくれます。

ソイルには吸着系と栄養系がありますが、繁殖を狙う場合は「吸着系」がおすすめです。

観賞メインの時とは異なり、繁殖メインの時は底面が見えるほど薄くまばらに敷くのがポイントです。

厚く敷いた場合、水換えの際にソイルを攪拌すると細菌性の病気が出てしまうことがあります。

敢えて薄く敷き底床内の通水を良くしておくことで、病気の予防になるのです。

加えて、ソイルの水質調整効果が無くなってきたら、少量足すだけでよいのです。

ペルーやパラグアイ水系出身の種は、ソイルによるpH低下作用だけで十分なことも多いです。

アガシジィ、カカトイデス、ボレリー、トリファスキアータの4種に関していえば、ソイルだけでも十分です。

繁殖水槽でpHの調整を行う場合、やしゃぶしの実やマジックリーフ、ピートなども有効です。

ネグロ川やコロンビア出身の種に関しては特に有効でしょう。

浮草

シェルター(産卵基質)

アピストグラマの繁殖においては非常に重要なアイテムです。

多くのアピストは物陰を好み、その中に産卵する習性を持ちます。

このような習性を持った種を「ケーブスポウナー」と呼びます。

の名でも見かけます。

アピストグラマsp.“マウスブルーダー”はアピストグラマとしては例外的ともいえる種です。

本種はケーブスポウナーではなく、口の中で卵をふ化させる「マウスブルーダー」と呼ばれるタイプの種です。

ただし、マウスブルーダーといっても、メスは卵ではなくふ化直後の稚魚をくわえるようです。

産卵自体はシェルター内で行われるため、シェルターは必要です。

混泳魚について

繁殖をメインとする場合、基本的に他の魚との混泳はおすすめできません。

ただし、オスの発色がいまひとつでコンディションを引き出したい場合は、「オス親より小柄な体形の似た魚」を入れ、攻撃させてみるとコンディションが引き出される場合があります。

あえて弱い相手と戦わせ勝ち癖をつけさせることで、自信が付いてくるのか発色が良くなるようです。

ペアの結束を強くする効果もあります。

ラミレジィやトーマシー、グラミーの仲間といった体形の似たスズキ目の魚種や、他に意外なところでオトシンクルスも攻撃対象になりえます。

ペアの片割れが居なくなったアピストグラマも、小型個体であれば使えます。

これは「当て馬」と呼ばれるテクニックの一つです。

当て馬を入れる場合は、水槽は狭いほうが効果が発揮されやすくなります。

アピストグラマ水槽の作り方 まとめ

ここで紹介したセット例は、アピストグラマ飼育における基本的なセッティングです。

種や個体によってはこれをベースにアレンジしたほうが有効な場面もありますが、まずはここまで紹介したものを基本として押さえておきましょう!

▼こちらも参考

コメント