どうも、ほにゃらら sp.です。

夏休み。

……といえば、学生の方は自由研究も宿題の一つにあるでしょう。

今回からいくつか、熱帯魚や水草などを題材とした「なるべく短時間で簡単に取り組める自由研究のテーマ案」を紹介します。

ここで紹介するものはあくまでも基本となる一例です。

実験内容を自分なりにアレンジしたり、実験結果からの考察を頑張ったりすれば、高評価も得られるかもしれません。

そんな掘り下げる余地のあるテーマを紹介していきます。

自由研究のテーマに悩んでいる方は、この記事を参考にして組み立ててみると良いでしょう!

メダカの好みを調べてみよう

今回は「メダカのエサの好み」を調べてみましょう。

メダカは雑食性でさまざまなエサを食べますが、人間と同じように好みには1匹1匹違いがあります。

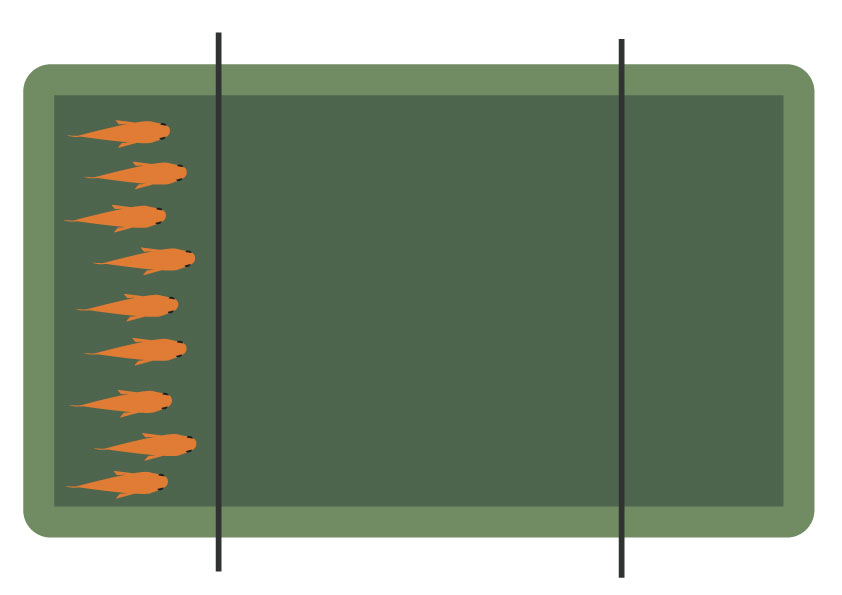

メダカを10匹程度用意して、3種類以上のエサを設置します。

それぞれは仕切っておき、記録する直前に仕切りを取ります。

仕切りを外せば、メダカはエサに向かって一斉に泳いでいくでしょう。

エサの種類毎に、それを最初に選んだ個体数を記録します。

このとき、メダカの数が多いと数えるのが大変かもしれません。

その場合はスマホなどで動画撮影しておくと良いでしょう。

後で動画をコマ送りにして確認することで、メダカの数が多くても正確に数えられますよ。

用意するもの

- メダカ(10匹くらい)

- 四角形の容器

(トロ舟など。一辺の長さ40~60cm程度のものが最適) - エサ(3種類以上。多いほど良いです。)

- トロ舟の幅と同じサイズ仕切り×2枚

(適当な木の板、プラスチック版などでOK)

容器について

メダカや容器は手持ちのものがあれば、それを利用すると良いでしょう。

トロ舟は一辺が40~60cm程度のものが最適です。

容器があまり大きすぎると、メダカがエサにたどり着くまでに時間がかかってしまいます。

逆に小さすぎると、正しい実験結果が得られないかもしれません。

エサの種類について

基本的にメダカ用のエサであれば何でも構いません。

最低3種類あれば比較できますが、多ければ多いほどより正確性の高い実験ができます。

ただし、より良い実験結果を得るためには、なるべく「原材料が異なるもの」を選んだり、「人工飼料と冷凍餌」など、全くタイプの異なるエサの組み合わせで比較すると良いでしょう。

実験の手順

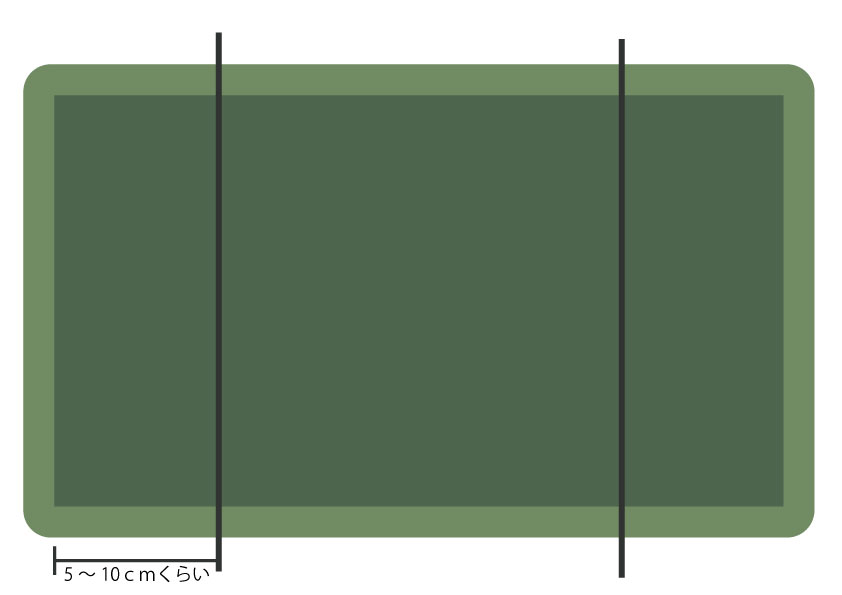

仕切りを設置

まず、トロ舟などの容器を「メダカを入れる区画」と「エサを入れる区画」に仕切ります。

メダカの数や容器のサイズにもよりますが、容器の端から5~10cm程度の位置に仕切りを設置すると良いでしょう。

このときメダカが仕切りを越えたり、下をくぐったりできない水位に調節しておきましょう。

メダカを仕切りの中に放そう

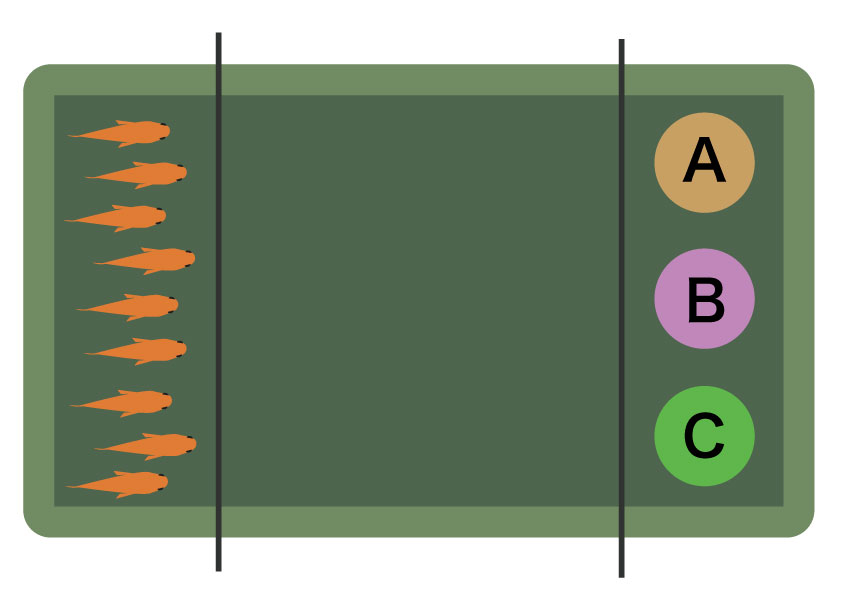

エサを入れよう

浮上性のエサなどで散らばってしまうときは、拡散防止用の浮上リングを設置すると良いでしょう。

毎日のエサやりにも散らばらずに与えることができ、きちんと食べているかの確認もできるので何かと便利です。

逆に沈下性のエサの場合は、浮かせたままだと途中で沈んだり、他のエサと重なってしまったりと不安定です。

ピンセットで狙った場所に沈めておくと良いでしょう。

仕切りを外そう

メダカとエサの準備ができたら、仕切りを外しましょう。

メダカが一斉にエサに向かって泳いでいくはずです。

エサから見て、一番最初に食べた個体数を記録しましょう。

これで実験は完了です!

エサA:〇匹 エサB:〇匹 エサC:〇匹

・・・という具合に記録します。

エサA:3匹 エサB:4匹 エサC:3匹

ばらついた結果となった場合、あまり好みに違いはないのかもしれません?

エサA:1匹 エサB:7匹 エサC:2匹

偏った結果となった場合、この例ではエサBが人気なようです。成分などを確認してみましょう。

より高度な自由研究にするために

ひとまずここまでできれば、自由研究として最低限の形にはなると思います。

しかし、もしより本格的で高い評価を目指すなら、ぜひもうひとふんばり欲しいですね!

余裕があれば、次の項目も頑張ってみましょう。

より正しい数字を求めてみよう

実験の回数が1回だけだと、得られた数字の正確性がちょっと足りないかもしれません。

少なくとも3回程度繰り返して、その平均値を求めると、より正確性の高い数字となります。

実験の回数は多ければ多いほど良いですが、その分実験の準備が大変になります。

3回行えば十分でしょう。

同じ日に同じ実験をすると、その日はもうお腹がいっぱいかもしれません。

できるだけ同じ条件で実験を行うことを意識して、別の日に行うと良いでしょう。

可能なら、時間帯も同じぐらいの時間帯で行えると好ましいですね。

個体ごとの好みを調べてみよう

個体ごとの好みを調べるには、1匹ずつ実験を行います。

1匹だけでの実験を3回繰り返して全部同じエサを選ぶようであれば、その個体が好きなエサはそれなのでしょう。

ばらつくようであれば同程度の好みのものを、気分で選んでいるのかもしれません。

体色が同じメダカでは個体の区別は難しいです。

個体の区別をしたい場合は、色の違うメダカを使うという手もあります。

メダカミックスとして販売されているメダカであれば、さまざまな色や柄の品種がミックスになっているので、個体の区別がしやすいでしょう。

(※色柄がよく似て紛らわしい個体は、個体の区別を必要とする実験には用いないようにしましょう。)

もっと深く考えてみよう!

実験を行った後は、なぜその結果になったのか、自分なりに考えてみることが重要です。

これを”考察”といいます。

選んだエサの種類により、実験結果はかたよることもあれば、ばらつくこともあるでしょう。

なぜかたよったのか、あるいはばらついたのか、自分なりにその理由を考えてみることが大事です。

特定のエサをばかり選ばれる場合、次の実験ではそのエサを外して検証してみると、2番目に好まれるエサが分かるかもしれません。

最低3種類あれば実験は成立しますが、エサの種類は多ければ多いほど、より正確性の高い実験ができるようになります。

例えば、エサの色や臭い、サイズなどが好みを左右しているかもしれません。

メダカの色の好みが無いか、原料ごとに臭いの好みが無いか、エサの形状が関係しているのかなどに着目して調べてみると良いでしょう。

野生のメダカの生態や特性について調べることで、新たな発見があるかもしれませんね。

まとめかたのポイント

次の4点を押さえて書くと、より本格的な自由研究になるでしょう!

調べようと思った理由を書く

どんな実験にも共通しますが、最初の書き出しにはなぜそれを調べてみようと思ったのか、調べてみたくなった理由を書くと良いでしょう。

実験に必要な道具と手順を書く

次に、実験に使用した道具と、実際に行った実験のやり方を書きましょう。

他の人が同じ実験をしようとしたときに、再現できるように書いておくのがポイントです。

実験結果を書く

今回の実験で得られた結果をそのまま書きましょう。

今回の実験の場合では、

- エサAを選んだメダカ・・・〇匹

- エサBを選んだメダカ・・・〇匹

- エサCを選んだメダカ・・・〇匹

という結果になると思います。

もし複数回実験をしたのであればそれぞれの平均を求めたり、%表記に直してグラフを書いたりするのも良いでしょう。

実験結果に対する自分の考えを書く

実験結果にはばらつきがみられたでしょうか?

それとも、かたよりが見られたでしょうか?

これは、選んだエサの種類によって変わってくることでしょう。

なぜばらついたのか、あるいは偏ったのか、その理由を自分なりに考えて書いてみましょう。

ここで書く考えにこれといった正解はありません。

結果を見て、それに対し自分はどう考えたか、をありのままに書くことが重要です。

考えが思いつかないときは、エサの裏に書かれている成分表などもヒントになるかもしれませんね。

メダカの好みを調べてみよう まとめ

関連記事

▼こちらも必読 一度飼育したメダカは最後まで飼育しましょう!

コメント