群馬県邑楽郡邑楽町(おうらぐん おうらまち)のシンボルである「邑楽シンボルタワー未来MiRAi」。現在こちらで素敵なイベントが行われているのをご存じですか?

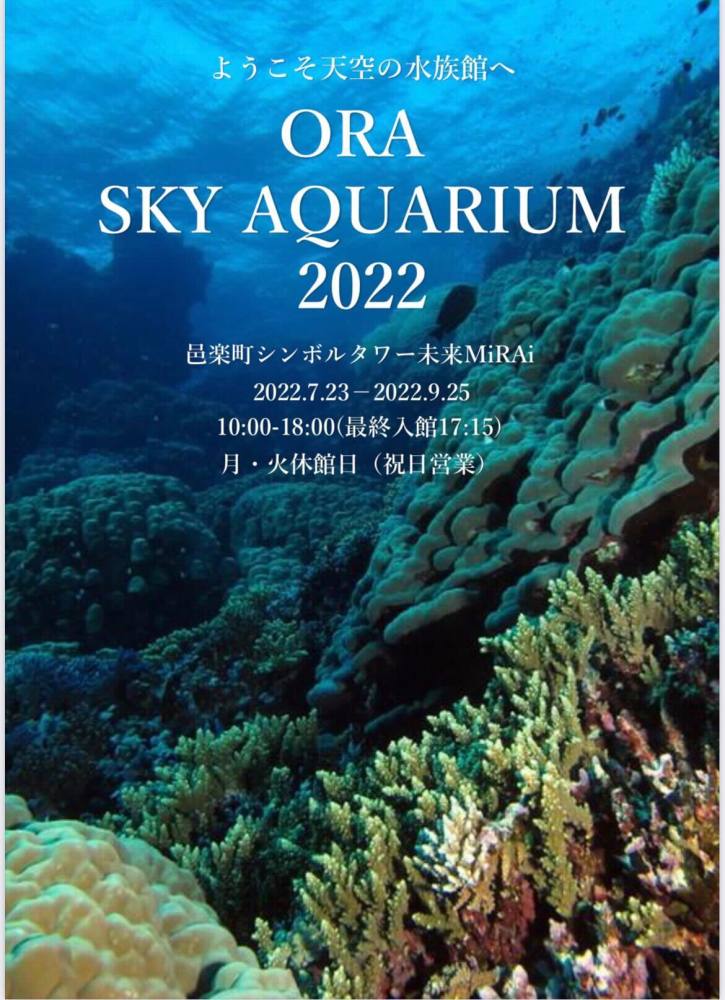

その名は

ORA SKY AQUARIUM 2022

今回こちらのイベント取材を行ってきましたので、そちらの模様をお伝えします!

取材に同行してくれたのは、このサイトの運営メンバーであるWTさん。熱帯魚・エビ・猛禽類などさまざまな分野で知識を持っています。

邑楽タワーに入って一番最初に目についたのは、ドクターフィッシュの体験コーナー!

もうすでに入り口から水族館が始まっている……!ワクワクします!

そして、受付を済ませエレベーターに乗り、2階へ。

この日は快晴。2階は展望台になっており、絶景を望めます。

本イベントの代表の田村さんとご挨拶を交わし、いざ水族館に潜入です!

お~!場内は平日であるにも関わらずお客さんでにぎわっています!

皆さん、興味深く生き物を観察したり解説を読んだり楽しんでいらっしゃいました。

筆者とWTさんも他のお客様のお邪魔にならないよう、生き物を観察していきます

会場では生き物目線、お客様目線の水槽が20本!ちなみに、場内にある可愛らしいイラストは地元の保育士の方が作成したものを使用しているそうです。地域密着型の水族館です。

お客さんが落ち着いたのを見計らって、しばし鑑賞タイム。決して広くはないスペースですが、高さがある場所に会場を設けています。搬入・管理には大変なご苦労があるようで、脱帽する限りです。

このほかにも人気なチンアナゴやクラゲなどがおり、さまざまなお魚を観察することができます!

(生き物の状態により展示される生き物が変わる場合があります。)

イベントの企画・運営をしている「hachidori」の代表 田村友莉香さんにお話を伺いました。

2019年に群馬県太田市にあるイオンモール太田にて、同イベントを開催したところ、好評だったため邑楽町内の公共施設をいくつも吟味。なんと半年以上も前から商談を重ねていたそうです。

ここ、シンボルタワーは元々が展望台なので、会場はもちろん特設。1階から高さのある2階へと資材や設備、生き物を行き来させる作業は想像するだけで気が遠くなりますよね…..

普段の環境とは異なるところで飼育するので、日々のメンテナンスにも一層気をつけているそう。

重量のある天然海水を1階からエレベーターに載せ、水換えや掃除を行っているとのことで驚きました。

『群馬県は海なし県です。遠くに行きづらい今のご時世、老若男女問わず障害をお持ちの方も身近に海の生き物を見て楽しんで欲しいんです。』

こう力強く話す田村さん。その言葉通り、場内はお客さんの笑い声や感動の声であふれていました。

田村さんの熱意と愛情がこもった「ORA SKY AQUARIUM 2022」へこの夏の思い出を作りに行ってみてはいかがでしょうか。

| 日時 | 9月25日(日)まで 10:00~18:00(最終入館は17:15) |

| 会場 | 邑楽町シンボルタワー未来MiRAi |

| 住所 | 邑楽町中野2639-1 |

| 料金 | 一般500円、2歳~小学生400円、2歳未満無料 |

| 休み | 月、火曜日(祝日の場合は開館) |

| 問い合わせ | hachidori代表 田村さん 070-1250-0921 |

Instagramアカウント:@tamura.yurika

また、会場からチャーム館林店が近いのでお気軽にお越しください!

ここで、TWさんが厳選したお魚さんをピックアップしてご紹介しましょう!

カクレクマノミ

学名:AmphiprionAmphiprion

知らない人はいないと思う品種。カクレクマノミ(別名:クラウンアネモネフィッシュ)です。

最大11cm・水温24℃前後、近縁種との混泳には向かないですが、サンゴ・イソギンチャクとのオレンジのカラーに3本のバンドが入った人気の魚です。

イソギンチャクと共生することで有名で、毒に耐性が有るクマノミは敵から守ってくれる代わりにエサを運んであげることがあるようです。近年繁殖もできており、ブリードの入荷が安定しています。

全てオスで生まれ、群れの一番大きなものがメスになり、それが死ぬと次に大きなオスがメスに転換するといった特徴を持ちます。水槽内でも同じことが起こるので、サイズの違う個体を入れておくとペアになる確率が高いようです。

ナンヨウハギ

学名:Paracanthurus hepatu

スズキ目ニザダイ科に属するお魚です。

太平洋・インド洋に生息ている青い体色、尾が黄色の色合い的に美しい魚です。(生息域が広く・地域により色彩変異が見られます。)

成長速度が早いことも特徴で、体長30cmにもなります。

野生では群れで回遊しているようです。

植物性の餌での飼育が調子が良いのですが、白点病にかかりやすいため、水温や水質などには気を付けましょう。遊泳力があるので広い水槽で飼育が好ましいです。

ツノダシ

学名:Zanclus cornutus

沖縄近郊・太平洋~インド洋に生息しています。

突き出た口・長い背ビレがユニーク。体色は黄・黒・白の縞模様がとてもきれいです。

体長25cmくらいまで成長します。口は黒く、長く強い毛のような歯が生えています。夜間では体色が薄くなるようです。

サンゴ礁や岩礁で1匹か2~3匹で生息していますが、まれに大きな群れを作るところがあるようです。チョウチョウウオ科の魚と色彩が似ていますが、チョウチョウウオ科とは別科で口の形・目の位置・尾びれが黒いことで判別できます。

ハリセンボン

学名:Diodon holocanthus

世界中の温帯・熱帯域に生息する誰もが知るトゲが特徴的なフグの仲間です。

体長は最大約20cmほどで、空気や水を体内に取り込み身体を膨らませながらトゲを立てて敵から身を守ります。大きな眼がかわいらしく、人に慣れることから人気があります。ただし、かまれないように注意が必要です。

ハリセンボンは気が強く、体も大きく成長します。他の種類の魚とのケンカはもちろん、自分よりも小さな魚であれば食べてしまうこともあり、混泳には向いていません。また、とにかく水が汚れやすい魚なので、同種を複数飼育する場合は常に水質を気にして管理する必要があります。

サンゴもかじる対象です。水槽内に入れるのはやめておきましょう。

ウミウシ

アンナウミウシ 学名:Chromodoris anna

西大西洋(熱帯地域)に生息するウミウシです。水深4~5m、大きさは4cm前後、二次鰓(呼吸に使われる器官)と触角がオレンジ、体色は青ベースに黄色と黒のラインが入ります。

生体に関する謎が多く、解明されていない部分があります。

ウミウシは謎が多いことから飼育が困難な面があります。特に餌はカイメン・ヒドロ虫・コケムシ・ホヤなどの群体性のベントスを食べるものが多いですが、ウミウシごとで食べる餌に違いがあります。

オトヒメエビ

学名:Stenopus hispidus

房総半島南・インド洋・大西洋・ハワイ・東南アジアに分布。

体表が棘に覆われていますが、白と赤の縞模様がキレイな体長8cmのエビです。

第3歩脚がとても長くて太いほか、5対の歩脚のうち前3対は先端に鋏がついています。触覚も普通のエビは体長より短いですが、オトヒメエビの触覚は体長より長いため、見た目が大きく見えます。

水質・高水温に注意が必要です。比較的丈夫で飼育は容易ですが、性格が荒いため混泳はやめておいたほうがよいでしょう。

ウミケムシを食べる点から、ウミケムシ除去のクリーナーとしての効果がありますが、性格的に混泳NGです。小魚がいる水槽内では捕食してしまいます。発生して困るようなときは深夜に水槽に餌をまいてピンセットで取り除く方法が良いでしょう。

チンアナゴ

学名:Heteroconger hassi

インド洋・西太平洋の熱帯地域・日本では高知県から沖縄にかけて分しています。

全長35cm、体色はグレーの下地に黒のスポットがあり丸く大きな黒の模様も入ります。

とても臆病な性格からなのか、身体の半分以上を砂にもぐらせて身を守ります。

多少でもストレス・恐怖を感じると隠れてしまいます。餌があっても怖くて出ていけず、餓死してしまうこともあるようです。

水族館でもすぐ隠れてしまう所を目にすることも多いですよね。チンアナゴの飼育は忍耐力が必要になります。

恐怖・ストレスを感じさせないよう、距離感をもって飼育にあたるとよいでしょう。

基本的には「プランクトン食」の魚なので給餌が少し大変になります。

ミノカサゴ

学名:Pterois lunulata

太平洋の南西部・インド洋・日本でが北海道南部沿岸部などに分布しています。全長25cmで、大きいものでは30cmほどになるようです。

背ビレ棘条は13本で、ヒレ膜は棘条に沿うように幅が狭くついているだけで、一本一本のヒレ条がばらばらになっています。背ビレ棘条と腹ビレの棘条、それにシリビレの棘条には毒を持っています。

人によく慣れ、ピンセットなどから餌を食べてくれるようになりますが、給餌の際にはトゲの背ビレに注意しましょう。

タツノオトシゴ

カリビアンシーホース学名:Hippocampus reidi カリブ海周辺・ブラジル沿岸の岩礁に生息しているタツノオトシゴです。

体長は15cmほどの中型、黄・茶・黒・橙と個体別にカラーバリエーションも豊富。白や茶といった斑点模様が見られることもあります。

(オスが橙色・メスが黄色の個体が多いといわれています。)

慣れれば冷凍餌も食べますが、十分な生き餌を与えると飼育が容易になります。

泳ぎがあまり得意ではないので単独飼育、クリーナーのみとの混泳が望ましいです。

オオグソクムシ

学名:Bathynomus doederleinii

本州近海~西部太平洋の水深150m以深に生息する深海のダンゴムシやフナムシに近い生き物です。

オオグソクムシは日本近海に生息する等脚類の中では最大の種類で体長10~15cmになります。

雑食性で水中の有機物や沈下してくる生き物の死骸や弱った魚など捕食して生きていると言われています。

身の危険を感じるとマダンゴムシの様に丸くなったり、口から臭い汁を出したりするほか、身体を傾けくねらせるように泳ぐこともあるようです。

深海域に生息しているため、強い光を当てると弱ってしまいます。照明を設置する場合は隠れられる場所を準備してあげると良いでしょう。空腹時に他の生物を捕食する場合があるので混泳には向きません。単独飼育が望ましいです。

イベント会場にはこちらで紹介されていない生き物もいます。

実際に足を運んで海の生き物を身近に感じてみてはいかがでしょうか。

TWさんの記事はこちら

コメント